再生可能エネルギーの重要性が高まる中、太陽光発電の普及が世界各国で進んでいます。日本国内の普及状況を併せて考えると、今後の課題も見えてきます。

本記事では、最新の太陽光発電の普及率や導入状況、今後の見通しまで詳しく解説します。太陽光発電の導入を考えているご家庭や、再生可能エネルギーの現状を正しく理解したい方におすすめの内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

太陽光発電の普及率は?

世界と日本の太陽光発電の普及率について解説します。導入状況や課題を詳しく見ていきましょう。

世界での導入状況

地球温暖化が深刻な問題として認識される中、各国は再生可能エネルギーへの転換を急いでいます。中でも、太陽光発電は導入のしやすさやコスト低減の進展により、急速に拡大しています。中国、アメリカ、EU諸国は積極的に導入を推進しており、それぞれの国や地域で導入容量が大幅に増加しています。

世界全体の太陽光発電の累積導入量は、2023年時点で141,209万kWに達しており、年々成長を続けています。国別の導入量を見ると、中国が圧倒的なシェアを誇り、全体の43%を占め、次いで、アメリカ、日本、ドイツ、インドが導入量を伸ばしています。中国は政府の強力な支援と大規模な発電プロジェクトの推進により、世界の太陽光発電市場を牽引しています。

今後も技術革新やコスト削減が進めば、さらなる導入拡大が見込まれるでしょう。エネルギーの安定供給と環境負荷の軽減を目的として、より多くの国が太陽光発電の普及に力を入れると考えられます。

日本での導入状況

日本では、これまで固定価格買取制度(FIT制度)を活用し、太陽光発電の普及が進んできました。近年は同制度の縮小により、新規設置の勢いが鈍化しています。住宅用や小規模設備の導入ペースが落ちていますが、企業や自治体による自家消費型の太陽光発電は拡大しつつあります。

総発電量に占める割合は増加傾向にあり、エネルギーの脱炭素化に貢献しています。今後は、自家消費型の太陽光発電や蓄電池との組み合わせ、企業による再生可能エネルギー活用の拡大が普及の鍵を握ると考えられています。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

日本の電源構成

日本の電源構成は、多様な発電方式によって成り立っています。2023年時点では、再生可能エネルギーの割合が全体の26%を占めており、中でも太陽光発電がもっとも大きなシェアを持ち、全体の11.3%を占めています。背景には、固定価格買取制度(FIT制度)による普及促進や、技術革新による発電コストの低下が影響しています。

ただし、日本の電力供給は依然として火力発電に大きく依存しており、特にLNG(液化天然ガス)による発電がもっとも多くの割合を占めています。

再生可能エネルギーの導入が進む中で、天候に左右されやすい太陽光発電・風力発電の特性を補うため、インバランス(需給調整)の強化が全体の課題です。今後は、再生可能エネルギーの比率が高まり、脱炭素社会の実現に向けた取り組みがさらに活発化するでしょう。

第7次エネルギー基本計画の目標

日本の電源構成は今後、大きく変化していく予想となっています。方向性を示す指針として、政府は「第7次エネルギー基本計画」を策定し、2040年までに再生可能エネルギーの比率を4〜5割程度に引き上げる目標を掲げています。これにより、日本のエネルギー供給における脱炭素化が進行する見込みです。

太陽光発電は中心的な役割を担うと期待されており、全体の22〜29%程度を占める目標が設定されています。現在の11.3%(2023年時点)と比較すると大幅な増加であり、さらなる普及拡大が進むのは確実と見られます。

しかし、天候の影響を受けやすい太陽光発電の拡大には、送電網の整備やインバランスの強化といった課題もあります。技術革新と政策支援を組み合わせながら、安定したエネルギー供給の実現を目指しています。

2050年カーボンニュートラル

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げています。2050年カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出実質ゼロを目指し、2020年に政府が正式に宣言しました。国際的な温暖化対策の枠組みである「パリ協定」に基づき、持続可能な社会の実現を目指しています。

目標を達成するためには、化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギー比率の大幅な引き上げが必要です。特に太陽光発電のさらなる導入拡大が不可欠とされており、今後の政策動向が注視されます。

送電網の強化やインバランス技術の向上も求められており、日本の電源構成は大きく変化していくのは必至です。カーボンニュートラルの実現に向け、政府・企業・個人が一体となった国を挙げての取り組みが求められています。

住宅用太陽光発電の普及率

日本国内において、太陽光発電はどのくらい普及しているのでしょうか。住宅用太陽光発電の普及率を見ていきます。

日本全体の普及率

日本全体の住宅用太陽光発電の普及率は、環境省の調査によると2021年時点で6.3%となっています。統計は、家庭向けの再生可能エネルギーの導入拡大を示しており、太陽光発電は住宅における重要な選択肢となっています。

全体の割合としてはまだ一部にとどまっており、今後の普及拡大には補助金や税制優遇措置、技術革新などが不可欠です。再生可能エネルギーの普及をより促進するため、住宅用太陽光発電の導入加速化が期待されています。

都道府県別太陽光発電の普及率

住宅用太陽光発電の普及率は地域によって大きな差が見られます。もっとも普及率が高いのは東海地方で11.2%で、太陽光発電の導入が進んでいます。もっとも低いのは北海道で1.1%、寒冷地での普及が遅れています。

その他の地域では、東北が7.3%、関東信越が4.4%、北陸が3.1%、近畿が5.4%、中国が8.3%、九州が10.4%となっており、地域ごとの気候や住宅の普及状況が影響しています。太陽光発電の導入を進めるためには、地域特性に合わせた政策支援が求められます。

戸建て住宅と集合住宅の普及率

太陽光発電の導入は、戸建て住宅(11.6%)に比べて集合住宅(0.2%)では圧倒的に少ないのが現状です。この差は、いくつかの要因によって生じています。

集合住宅(分譲マンション)では住民の合意形成が難しいため、太陽光発電の導入に対するハードルが高くなります。戸建て住宅の場合、個人の判断で太陽光パネルを設置できますが、集合住宅では管理組合の合意が必要です。

設置スペースの制約もあります。戸建て住宅は広い屋根を有しており、太陽光パネルを十分に設置可能ですが、集合住宅は屋根面積が限られています。コストやリターンの分配に関する問題もあります。集合住宅では、共用部に設置する場合、設置費用や得られる電力の分配方法について住民間で調整が必要です。

今後の動向を左右する要因

太陽光発電は、再生可能エネルギーの中でも注目されており、今後の普及拡大が期待されています。一方で、その動向にはさまざまな要因が影響を与えます。太陽光発電の普及を左右する要因について解説します。

環境意識の高まり

環境意識の高まりは、太陽光発電の今後の動向を左右する重要な要因の一つです。近年、気候変動や地球温暖化に対する関心が急速に高まる中で、再生可能エネルギーの導入が加速しています。太陽光発電は、環境負荷が低く、温室効果ガスの排出削減に寄与するため、持続可能な社会を実現するために不可欠な技術と見なされています。

環境意識の高まりによって、企業や消費者がエネルギーの選択肢としてクリーンエネルギーを優先する傾向が強まり、太陽光発電の需要増加が予想されます。

政府の政策も大きな影響を与えます。環境意識の高まりに伴い、太陽光発電への政策支援や補助金制度の強化が期待され、普及が加速する可能性があります。

固定価格買取制度(FIT制度)の行方

固定価格買取制度(FIT)は、太陽光発電の普及を促進するために導入され、大きな役割を果たしてきました。同制度により、発電した電力を一定の価格で長期間買い取ることが保証され、事業者や家庭が太陽光発電を導入しやすくなりました。

しかし、買取価格の低下や制度の縮小により、新規導入のハードルが高まっています。買取価格が下がると、投資回収期間が長くなり、経済的なメリットが薄れてしまうからです。さらに、物価高の進行により「再エネ賦課金」への世論の批判も強まっており、FIT制度の継続には慎重な議論が求められています。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

東京都では2025年4月から設置義務化

東京都では2025年4月から、新築住宅に対する太陽光発電の設置義務化が始まります。同政策は、東京都内の再生可能エネルギー導入を促進するだけでなく、日本全体の太陽光発電の普及を加速させる可能性を秘めています。

設置義務化の対象は、延べ床面積が2,000㎡未満の新築住宅を供給するハウスメーカーなどで、一定の基準を満たす建物には太陽光パネルの設置が求められます。新築時に太陽光発電の導入が標準化され、都内の住宅での太陽光発電普及率が大幅に向上すると期待されています。

東京都にとどまらず、他の自治体への波及効果も予想されます。今後、全国の自治体が東京都の動向を参考にし、同様の施策を導入する可能性があります。

上昇傾向が続く電気料金

エネルギー価格の高騰により、日本の電気料金は上昇を続けています。電力会社が相次いで料金の引き上げを実施しており、家庭や企業の電気代負担が増加しています。そのため、電力コスト削減の手段として、太陽光発電による自家消費が注目されています。太陽光発電を導入すれば、発電した電力を自宅で直接使用できるため、電力会社から購入する電気の量を削減できます。

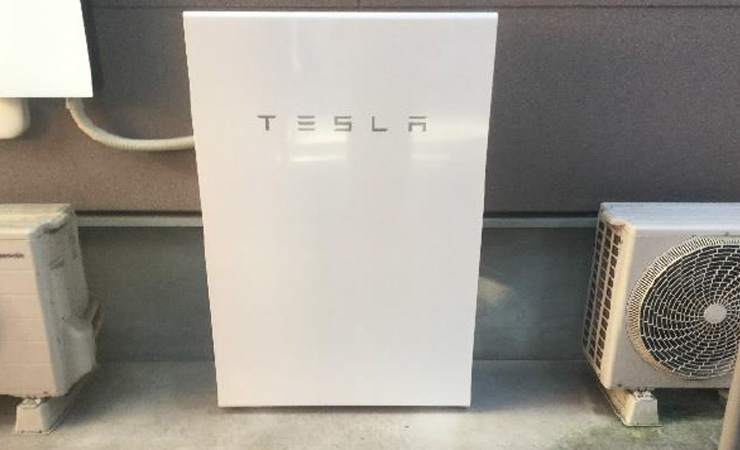

蓄電池を組み合わせたシステムの普及も進んでおり、昼間に発電した電気を貯めて夜間に使用すれば、電気料金の高騰リスクを抑えられます。電気料金の上昇が続く限り、太陽光発電+蓄電池システムの需要拡大に今後さらに拍車がかかるでしょう。

太陽光発電はまだまだ普及する

太陽光発電の普及は世界的に拡大していますが、日本では政策誘導の変更や経済的な要因により成長が鈍化しつつあります。しかし、電気料金の上昇や再生可能エネルギー拡大の流れを受け、今後も普及の可能性は十分にあります。

住宅用太陽光発電の導入を検討する際は、補助金制度や政策の変化を考慮し、適切なタイミングでの導入を見極めるのが重要です。信頼できる専門の施工会社に相談し、地域ごとの最新情報を確認するとよいでしょう。