近年、地球温暖化対策やエネルギー資源の安定供給の観点から、再生可能エネルギーが注目を集めています。その中でも「地熱発電」は、太陽光や風力と異なり、天候に左右されずに安定した発電が可能なエネルギー源として期待されています。

地熱発電は、地球内部に蓄えられた熱エネルギーを利用する発電方式です。日本は世界でも有数の火山国であり、地熱資源に恵まれています。実際、日本の地熱資源量は世界第3位とも言われています。しかし、その豊富な資源を十分に活用できているとは言えません。

本記事では、地熱発電の基本的な仕組みや特徴、メリット・デメリットを解説しながら、日本や海外の現状、そして今後の可能性について詳しく紹介します。地熱発電に関する専門的な知識がなくても理解できるよう、できるだけわかりやすい言葉で説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

地熱発電の仕組み

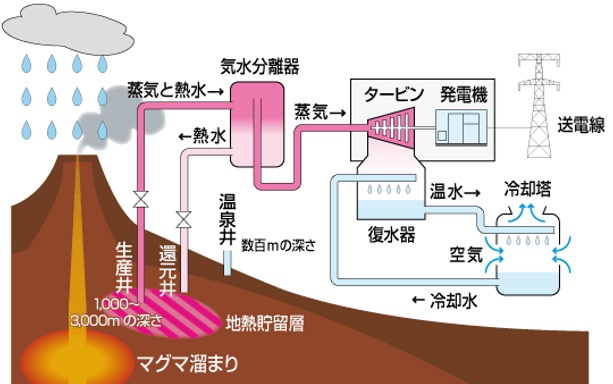

地熱発電は、地球内部に蓄えられた熱エネルギーを利用して電気を生み出す発電方式です。地球の内部は非常に高温で、地下深くにあるマグマの熱によって岩石や地下水が温められています。この高温の蒸気や熱水を地表に取り出し、タービンを回して発電するのが地熱発電の基本的な仕組みです。

地熱発電の流れ

地熱発電は、主に以下のようなステップで電力を生み出します。

地下の熱水や蒸気を取り出す

地下数百メートルから数キロメートルの深さにある高温の蒸気や熱水を井戸(生産井)を掘って取り出します。

タービンを回して発電する

地下から取り出した蒸気の圧力でタービンを回し、発電機を動かすことで電気を作ります。これは火力発電と似た仕組みですが、化石燃料を使わない点が大きく異なります。

冷却して地下へ戻す

使用後の蒸気や熱水は冷却し、**再び地下へ戻す(還元井)**ことで、地熱資源を持続的に利用できるようにします。この仕組みにより、地下の熱水が枯渇するのを防ぎ、環境への影響を最小限に抑えています。

地熱発電の主な方式

地熱発電には、利用する蒸気や熱水の種類によって3つの方式があります。

フラッシュ方式(一般的な方式)

地下の熱水(約150℃以上)を取り出し、減圧して蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回す方式。

現在の地熱発電所の多くがこの方式を採用している。

ドライスチーム方式(シンプルな方式)

直接、地下から純粋な蒸気を取り出し、タービンを回して発電する方式。

世界最古の地熱発電所(イタリア・ラルデレッロ)で採用されている。

バイナリー方式(低温地熱も活用可能)

地下の熱水が100℃~150℃と比較的低温の場合に用いる方式。

熱水の熱を利用し、沸点の低い別の液体(例えばイソペンタン)を蒸発させ、その蒸気でタービンを回す。

これにより、今まで利用が難しかった低温地熱資源の活用が可能になっている。

地熱発電に適した場所

地熱発電は、地下の熱エネルギーを利用するため、特定の地域でのみ発電が可能です。特に、火山活動が活発な地域が適しており、日本のように温泉地が多い国は地熱発電に向いていると言えます。

しかし、適した場所であっても温泉業との共存や環境への影響を考慮する必要があります。このため、新しい発電所を建設するには慎重な調査と地域の理解が欠かせません。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

地熱発電のメリット

地熱発電は、安定した発電が可能で、環境負荷が低い再生可能エネルギーとして注目されています。ここでは、地熱発電の代表的なメリットを詳しく見ていきましょう。

1. 天候に左右されず、安定した発電が可能

太陽光発電や風力発電は、天候や時間帯によって発電量が変動するという課題があります。一方で、地熱発電は地下の熱エネルギーを利用するため、天候や季節の影響を受けません。これにより、24時間365日、安定した発電が可能になります。

特に、日本のように災害が多い国では、安定的に電力を供給できるエネルギー源の確保が重要です。地熱発電は、発電量の変動が少なく、電力の安定供給に貢献できる点が大きな強みです。

2. CO2排出量が少なく、環境にやさしい

地熱発電は、火力発電のように石炭や石油を燃やさないため、二酸化炭素(CO2)の排出量が非常に少ないという特徴があります。例えば、石炭火力発電と比べると、CO2排出量は約1/30程度とされています。

また、地熱発電所で発生する蒸気や熱水に含まれる有害物質(硫化水素など)も、最新の技術によってしっかりと処理されるため、環境への影響を最小限に抑えられます。これらの点から、地熱発電は地球環境に配慮したエネルギーとして高く評価されています。

3. 燃料不要でコストが安定している

火力発電は、石炭・石油・天然ガスなどの燃料を輸入して使います。そのため、燃料価格の変動や国際情勢の影響を受けやすいのがデメリットです。一方、地熱発電は地下の熱を利用するため、燃料を必要としません。

初期の設備投資にはコストがかかりますが、一度発電所を建設すれば、長期間にわたって安定したコストで発電が可能です。これは、エネルギーの自給率を高めるという観点でも大きなメリットです。

4. 長期間にわたって持続可能なエネルギー

地熱発電は、地下にある熱水や蒸気を利用しますが、使用後の熱水を地下に戻すことで資源を循環利用できます。このため、適切な管理を行えば半永久的にエネルギーを利用できるのが特徴です。

また、最新の技術を活用することで、従来よりも低温の地熱資源を発電に活用することが可能になっています。これにより、今後さらに地熱発電の利用範囲が広がる可能性があります。

5. 日本のエネルギー自給率向上に貢献

日本はエネルギー資源が乏しく、電力の多くを海外からの輸入燃料に依存しています。しかし、地熱発電は国内の資源だけで発電が可能なため、エネルギー自給率の向上につながります。

特に、日本は世界第3位の地熱資源を持つ国であり、そのポテンシャルを活かすことができれば、エネルギーの安定供給にも貢献できるでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

地熱発電のデメリットと課題

地熱発電には多くのメリットがありますが、一方でいくつかの課題やデメリットも存在します。ここでは、地熱発電の普及を妨げる要因について詳しく解説します。

1. 開発に時間とコストがかかる

地熱発電所を建設するには、まず地下に十分な熱源があるかを調査する必要があります。この調査には数年単位の時間がかかるうえ、掘削には数十億円規模の資金が必要になることもあります。

また、試掘した結果、期待したほどの蒸気や熱水が得られないケースもあり、その場合は大きな損失になります。これにより、企業が地熱発電への投資をためらう要因となっています。

2. 地熱発電ができる場所が限られる

地熱発電に適した場所は、火山がある地域や温泉地帯に集中しています。つまり、日本全国どこでも建設できるわけではなく、適地が限られているのが課題です。

さらに、発電に適した地熱資源があっても、その土地が国立公園内に指定されている場合、開発には厳しい規制が課されるため、新しい発電所の建設が難しくなります。

3. 温泉資源との競合問題

日本の地熱資源の多くは温泉地帯と重なっています。そのため、地熱発電を開発すると、温泉地の経営者や地元住民から「温泉の湧出量が減るのではないか」「温泉の温度が下がるのではないか」といった懸念の声が上がることがあります。

実際には、発電用の地熱資源と温泉が異なる層から供給される場合が多いため、大きな影響はないとされていますが、こうした不安を解消するためには地域との協議や理解を深める努力が必要です。

4. 地盤沈下や微小な地震のリスク

地熱発電では、地下から熱水を取り出し、使用後に地下へ戻します。しかし、地中の流体を移動させることで、わずかな地盤沈下や小規模な地震(誘発地震)が発生する可能性があります。

過去には、海外で地熱発電所の運転中に小規模な地震が発生した事例もあります。そのため、安全性を確保するために、地質調査やリスク評価を十分に行う必要があります。

5. 設備のメンテナンスが難しい

地熱発電所は、高温・高圧の環境で稼働するため、設備の劣化が早い傾向にあります。特に、地中から取り出した蒸気や熱水には硫化水素などの成分が含まれることがあり、配管やタービンが腐食しやすいのが課題です。

これに対応するため、定期的なメンテナンスが必要ですが、そのためのコストや技術的な課題があるため、運営には専門的な知識と高度な技術が求められます。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

日本の地熱発電の現状と海外との比較

地熱発電は、日本が世界有数の地熱資源を持つにもかかわらず、国内での導入はあまり進んでいません。一方、海外では積極的に地熱エネルギーを活用している国もあります。本章では、日本と海外における地熱発電の現状を比較し、その違いや課題を探ります。

日本の地熱発電の現状

1. 世界第3位の地熱資源量を持つ日本

日本は、火山が多く地熱資源が豊富な国です。世界的に見ても、日本の地熱資源量はアメリカ、インドネシアに次いで3位とされており、発電のポテンシャルは非常に高いと言われています。

しかし、実際に地熱発電に利用されているのはごく一部で、日本の総発電量に占める地熱発電の割合はわずか約0.3%にすぎません(2020年時点)。このため、日本では地熱発電の導入拡大が課題となっています。

2. 日本国内の地熱発電所

現在、日本には20か所以上の地熱発電所が稼働しており、代表的な発電所として以下のようなものがあります。

八丁原(はっちょうばる)地熱発電所(大分県)

・出力:約11万kW(日本最大規模)

・九州電力が運営

・松川地熱発電所(岩手県)

・1977年に運転開始、日本初の商業用地熱発電所

森地熱発電所(北海道)

・1982年運転開始、長年安定した発電を続ける

近年では、バイナリー発電を活用した小規模な地熱発電所の開発も進んでおり、今後の普及拡大が期待されています。

3. 日本で地熱発電が進まない理由

日本の地熱資源が豊富であるにもかかわらず、普及が進まない主な理由は以下の3点です。

国立公園内に適地が多く、開発規制が厳しい

日本の地熱資源の約80%は国立公園内に存在し、環境保護の観点から開発が制限されている。

近年、一部の規制緩和が進んでいるが、依然として制約が多い。

温泉業界との対立

温泉地と発電所が同じ地下水脈を利用する可能性があり、温泉の湧出量や温度に影響を与える懸念がある。

地域住民や温泉業者との合意形成が難しく、開発が進みにくい。

初期コストの高さと開発リスク

地熱発電所の建設には、事前調査や掘削などに莫大なコストと時間がかかる。

掘削しても、十分な熱源が得られないリスクがあるため、投資回収が難しい。

海外における地熱発電の状況

世界の地熱発電上位国

地熱発電が盛んな国として、アメリカ、インドネシア、フィリピン、アイスランド、ニュージーランドなどが挙げられます。

順位 国名 総発電容量(MW)

1位 アメリカ 約3,700MW

2位 インドネシア 約2,300MW

3位 フィリピン 約1,900MW

4位 トルコ 約1,600MW

5位 ニュージーランド 約1,000MW

(※データは2020年時点の概算)

アメリカ

世界最大の地熱発電国。特にカリフォルニア州では「ガイザース地熱発電所」が稼働し、大規模な発電を行っている。

民間企業の投資が活発で、新たな技術開発も進んでいる。

アイスランド

国の電力の約9割を地熱と水力で賄う「再生可能エネルギー大国」。

地熱エネルギーを発電だけでなく、住宅暖房や温水供給にも活用。

インドネシア・フィリピン

火山帯に位置し、豊富な地熱資源を活用。

政府主導で積極的に開発が進められ、発電量を増やしている。

現状、エネルギー自給率の観点から見ても日本の環境においてかなり有望な発電方式ではありますが、普及率は低いです。日本特有の問題もありますし、開発コストの問題から火力発電などの大規模発電に力を入れた方が効率的、といった考え方もあるでしょう。一般の方への周知と、今後の技術開発が期待されるところです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

地熱発電の将来性と今後の展望

地熱発電は、環境負荷が低く、安定した電力供給が可能なエネルギー源として期待されています。しかし、開発の難しさやコストの高さといった課題もあり、日本ではまだ普及が進んでいません。では、今後の技術革新や政策の支援によって、地熱発電はどのように発展していくのでしょうか?ここでは、地熱発電の将来性と今後の展望について解説します。

1. 技術革新による開発の加速

地熱発電の普及には、技術の進化が不可欠です。近年、新たな技術開発により、以下のような取り組みが進んでいます。

① バイナリー発電の拡大

従来の地熱発電は、150℃以上の高温の蒸気が必要でした。しかし、バイナリー発電方式の技術が進化し、100℃程度の低温熱源でも発電が可能になっています。これにより、従来は発電に適さなかった地域でも地熱発電が実施できるようになり、開発の幅が広がっています。

② 掘削技術の進歩

地熱発電には深い地下から熱水や蒸気を取り出すための掘削技術が必要です。最近では、石油・ガス業界で培われた掘削技術が地熱分野にも応用され、より深い場所の熱源を効率的に利用できるようになっています。

③ 超臨界地熱発電の研究

「超臨界地熱発電」とは、マグマの近くにある超高温の熱源(約400℃以上)を利用する発電技術です。通常の地熱発電よりも圧倒的に高い発電効率が期待されており、日本でも東北地方などで実証実験が進められています。

2. 政府の再生可能エネルギー推進政策

日本政府は、2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出ゼロ)に向けて、再生可能エネルギーの導入を加速させています。地熱発電もその一環として注目されており、政府は以下のような支援策を進めています。

① 規制緩和と許認可手続きの簡素化

日本の地熱資源の約80%は国立公園内にありますが、近年、一部の地域では地熱発電の開発が認められるようになりました。また、許認可の手続きを簡素化することで、地熱発電所の開発をスムーズに進める動きもあります。

② 補助金・助成金の拡充

地熱発電の開発には大きな初期投資が必要ですが、政府は企業や自治体向けに調査費用や設備投資への補助金を拡充し、事業のハードルを下げています。

③ 電力の固定価格買取制度(FIT)の活用

再生可能エネルギーを促進するために、地熱発電の電力は「固定価格買取制度(FIT)」の対象になっています。これにより、発電した電気を一定価格で売電できるため、事業者の参入がしやすくなっています。

3. 環境と共存した開発の必要性

地熱発電の普及を進めるうえで、地域住民や温泉業者との共存が不可欠です。最近では、以下のような取り組みが注目されています。

① 温泉との共存を図る新技術

地熱発電の開発が温泉地と競合しないよう、地下の異なる層から熱水を採取する技術が進化しています。また、温泉地と協力し、発電と温泉を両立させる新たな開発モデルも模索されています。

② 環境負荷を低減する発電方式

地熱発電には、二酸化炭素や硫化水素の排出がわずかにありますが、最新の技術では排出ガスをほぼゼロにするシステムが開発されています。これにより、環境への影響を最小限に抑えながら発電を行うことが可能になっています。

4. 災害リスクへの対応と安全性の確保

地熱発電の開発には、地盤沈下や誘発地震のリスクが指摘されていますが、最新の研究では、適切な地下水の管理を行えばリスクを抑えられることが分かっています。

また、災害時においても、地熱発電は比較的安定した電力供給が可能であり、非常用電源としての活用も期待されています。特に、災害の多い日本において、地域の防災インフラとしての役割も重要視されています。

5. 日本における地熱発電の普及の可能性

日本の地熱発電は、まだ発展途上ですが、以下のポイントをクリアすれば今後の普及が期待できます。

技術革新により発電コストを下げる(バイナリー発電の普及など)

地域との協力体制を強化する(温泉業者や自治体との連携)

政府の支援を活用し、開発リスクを低減する(補助金や規制緩和の活用)

特に、地方自治体と連携した小規模な地熱発電が増えれば、地域にメリットをもたらしながら持続可能なエネルギーとして発展していく可能性があります。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

地熱発電のまとめ

地熱発電は、地球内部の熱エネルギーを利用する再生可能エネルギーであり、天候に左右されず安定した発電ができるという大きな特徴を持っています。日本は世界でも有数の地熱資源を有しており、ポテンシャルは非常に高いにもかかわらず、現状では十分に活用されていません。

地熱発電の可能性を最大限に活かし、持続可能な社会を目指すために必須な技術だと思われます。今後の技術革新や、認知度の変化に伴い地熱発電がもっと普及することを願います。