「燃料電池」という言葉を聞いたことがありますか? あまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、実はこの技術は すでに私たちの生活の中に取り入れられている だけでなく、未来のエネルギーとしても大きな注目を集めています。

燃料電池とは 「水素と酸素の化学反応によって電気を生み出す装置」 です。燃焼を伴わず、二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しないため、 環境に優しい発電方式 として期待されています。特に、自動車業界では 「燃料電池車(FCV)」 として話題になり、トヨタの「MIRAI」などの車が登場しています。

しかし、燃料電池の活用は 自動車だけではありません。

実は、すでに家庭用発電システム「エネファーム」や、電車、船、さらには宇宙開発にも応用されています。特に、日本では家庭用燃料電池が普及し始めており、電気代の節約にも役立っています。さらに、災害時の非常用電源としての活用も進んでおり、 「燃料電池があれば停電時でも電気を確保できる」 というメリットもあります。

本記事では、そんな燃料電池の 仕組み、メリット、実際の活用事例、そして未来の可能性 について、分かりやすく解説していきます。難しい専門用語はなるべく使わずに説明しますので、「電気のことはよく分からない…」という方も、ぜひ最後までお読みください.

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

燃料電池の基本

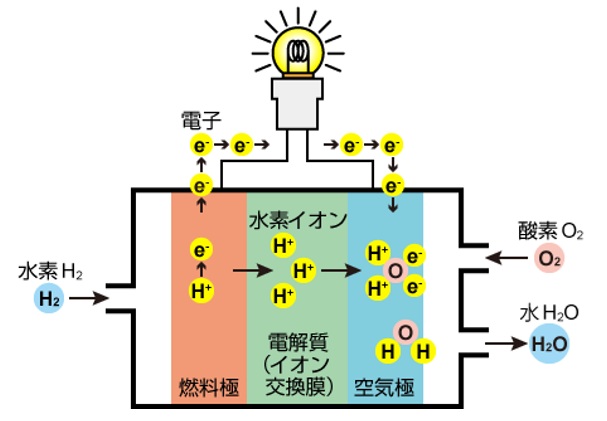

燃料電池は 「水素(H₂)と酸素(O₂)の化学反応によって電気を作る装置」 です。これだけ聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、仕組み自体はシンプルです。ここでは、燃料電池の基本的な動作原理と、他の発電方法との違いを分かりやすく説明します。

燃料電池の仕組みを簡単に解説!

燃料電池は、電気を発生させるために 「水素」 を燃料として使います。発電の仕組みは次のようになります。

① 水素を燃料電池に供給 → 水素が電子(e⁻)と水素イオン(H⁺)に分かれる

② 電子が外部回路を通って電気を生み出す

③ 水素イオンが酸素と結びついて「水」になる

つまり、 水素を使って電気を作り、最終的に「水」だけが排出される というのが燃料電池の大きな特徴です。これにより、二酸化炭素(CO₂)をほぼ排出せずに発電できます。

ポイント!

燃料電池は 「燃やさないで発電する」 ことが特徴です。一般的な火力発電では石炭やガスを燃やしてタービンを回しますが、燃料電池は 化学反応によって直接電気を作る ため、エネルギー効率が高く、排出物もクリーンです。

燃料電池にはいくつかの種類がある

燃料電池には 用途や特徴に応じた種類 があります。代表的なものを2つ紹介します。

PEFC(固体高分子形燃料電池)

• 特長:低温で作動し、すぐに発電できる

• 用途:燃料電池車(FCV)、家庭用燃料電池(エネファーム)

SOFC(固体酸化物形燃料電池)

• 特長:高温で作動し、発電効率が高い

• 用途:工場の電源、大規模発電、業務用の発電設備

このように、燃料電池には それぞれの特性に応じた活用方法 があります。

火力発電や電池との違いは?

燃料電池は、私たちが普段使っている 乾電池や充電池とも仕組みが違います。

| 燃料電池 | 乾電池 | 火力発電 | |

|---|---|---|---|

| エネルギー源 | 水素 | 化学物質(電解液) | 石炭・ガス |

| 発電の仕組み | 化学反応で直接発電 | 化学反応で電流を発生 | 燃やしてタービンを回す |

| 排出物 | 水 | なし | CO₂ |

| 使用方法 | 水素を供給し続ければ発電可能 | 使い切ると終わり | 燃料が必要 |

この比較から分かるように、燃料電池は「エネルギーをクリーンに生み出す方法」として非常に優れています。

燃料電池が未来のエネルギーとして期待される理由

燃料電池は 環境に優しく、発電効率が高い ため、次世代のエネルギー技術として期待されています。現在、火力発電が中心のエネルギー供給を、よりクリーンなものに切り替えていく動きが進んでいます。

また、燃料電池は「発電所」だけでなく 家庭や工場、車や鉄道、さらには宇宙でも活用できる ため、将来的には私たちの生活にさらに浸透していく可能性があります。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

燃料電池の代表的な活用例

燃料電池は 「未来のエネルギー」 として注目される一方で、実はすでにさまざまな場面で活用が進んでいます。多くの人が思い浮かべるのは 燃料電池車(FCV) ですが、それ以外にも 家庭用の発電システム、鉄道、船舶、航空機、さらには災害時の非常用電源 など、幅広い用途があります。

ここでは、燃料電池の代表的な活用例を具体的に紹介していきます。

燃料電池車(FCV)— 未来のクルマとして期待

燃料電池車(Fuel Cell Vehicle:FCV)は、水素を燃料にして走る自動車のことです。排気ガスを出さず、排出されるのは**「水」**だけというのが最大の特徴です。

代表的な燃料電池車

• トヨタ「MIRAI」

• ホンダ「クラリティ フューエルセル」

燃料電池車のメリット

• 走行中にCO₂を排出しない(環境に優しい)

• 充填時間が短い(水素補給は3~5分、EVの充電は30分以上)

• 航続距離が長い(1回の水素充填で約600km走行可能)

一方で、水素ステーションの数が少ないという課題もあります。しかし、現在、日本を含む各国でインフラ整備が進められており、今後さらに普及が期待されています。

家庭用燃料電池(エネファーム)— 自宅で発電してエコな暮らし

「エネファーム」という言葉を聞いたことがありますか? これは、家庭で使える燃料電池システム のことで、ガス会社などが提供しています。

エネファームの仕組み

• ガスから水素を取り出して発電 し、同時にお湯を作る

• 発電した電気をそのまま家庭で利用 できるため、電力会社からの購入量を減らせる

エネファームのメリット

• 電気代を節約できる(自家発電することで電力会社の電気を減らせる)

• 停電時にも電気が使える(非常用電源としても活用可能)

• CO₂排出を削減(従来の発電方法より環境負荷が低い)

日本ではすでに 30万台以上が普及 しており、これからさらに一般家庭に広がっていくと考えられています。

鉄道・船舶・航空機— 交通インフラにも広がる燃料電池

燃料電池は 鉄道、船舶、航空機 にも応用されています。

鉄道:水素で走る電車

• JR東日本は 「HYBARI(ひばり)」 という水素燃料電池を使った電車を開発

• ドイツでは 世界初の水素列車「コラディア iLint」 が営業運行中

船舶:燃料電池を搭載したフェリー

• 日本では、2024年に水素を燃料とするフェリーが就航予定

• 欧州では、水素燃料で動く貨物船の開発が進行中

航空機:水素燃料の飛行機

• エアバス社は 2035年までに水素燃料の航空機を実用化 する計画

• 燃料電池を使うことで、航空業界のCO₂排出削減が期待されている

このように、燃料電池は 次世代の交通手段のエネルギー としても注目されています。

産業用・災害時の非常用電源— 安定した電力供給を実現

燃料電池は 工場やデータセンター などの産業分野や、災害時の非常用電源 としても活用されています。

工場・オフィスでの活用

• 発電効率が高いため、電力コスト削減につながる

• CO₂排出が少なく、企業の環境負荷軽減に貢献

データセンターでの活用

• 大手IT企業(Google、Amazon、Microsoftなど)が燃料電池を導入

• 安定した電力供給が可能で、災害時のバックアップ電源として有効

災害時の非常用電源

• 燃料電池は水素があればすぐに発電 できるため、停電時の非常用電源として注目

• 日本では 災害対策として自治体が燃料電池の導入を進めている

たとえば、2011年の東日本大震災以降、避難所に燃料電池を設置する動き も加速しています。今後、より多くの公共施設や病院での導入が進むと考えられます。

このように、燃料電池は すでに多くの場面で活用されているのがお分かりいただけたと思います。

自動車:燃料電池車(FCV)が普及中

家庭:「エネファーム」で自宅発電

鉄道・船・飛行機:次世代の交通手段として開発が進む

産業・非常用電源:災害時の電源やデータセンターでの利用

特に 家庭用燃料電池(エネファーム) は、一般の家庭にも導入できる身近な技術です。今後、技術の進化とともに、燃料電池はさらに私たちの生活に浸透していくでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

燃料電池が抱える課題

燃料電池は環境に優しく、すでにさまざまな分野で実用化されています。しかし、本格的な普及に向けては、いくつかの課題が残されています。この章では、燃料電池が直面している主な問題点を解説し、それらがどのように克服されつつあるのかを紹介します。

水素の製造コストが高い

燃料電池の動力源である水素は、地球上に豊富に存在します。しかし、水素は単体では存在せず、天然ガスや水から取り出す必要があります。

現在、水素を製造する主な方法は次の二つです。

化石燃料からの水素製造(グレー水素)

• 天然ガスや石炭を使って水素を取り出す方法

• 製造コストは比較的低いが、二酸化炭素が発生する

再生可能エネルギーを利用した水の電気分解(グリーン水素)

• 風力や太陽光発電を利用して水を分解し、水素を生成

• 環境負荷が少ないが、製造コストが高い

現在の主流は化石燃料由来の水素ですが、グリーン水素のコスト削減に向けた技術開発が進められています。今後、大規模な水素製造設備や電気分解技術の進化によって、より安価で環境負荷の少ない水素供給が実現すると期待されています。

水素の輸送と貯蔵の難しさ

水素は非常に軽い気体であるため、効率的に輸送・貯蔵することが難しいという課題があります。水素の貯蔵・輸送には、主に以下の方法が用いられます。

高圧タンクでの貯蔵(圧縮水素)

• 燃料電池車などに使用されている方法

• 高圧にするための設備が必要

液化水素として貯蔵

• 水素をマイナス253℃まで冷却し、液体状態で輸送

• 低温を維持するためのエネルギーが必要

化学物質と結合させて貯蔵(有機ハイドライドなど)

• 水素を化学物質と結びつけて運び、使用時に取り出す方法

• 安全性が高いが、取り出し効率を向上させる技術開発が必要

これらの技術は日々進歩しており、例えば日本では 液化水素を運ぶ専用タンカーの開発 が進められています。今後、大量輸送が可能になれば、燃料電池のコスト削減や普及につながると考えられます。

水素ステーションの整備不足

燃料電池車(FCV)の普及において、大きな課題となっているのが 水素ステーションの不足 です。水素を燃料とする車が普及するためには、ガソリンスタンドのように簡単に水素を補給できる環境が必要です。

しかし、水素ステーションの設置には次のような問題があります。

• 設備費用が高い(1基あたり数億円)

• 水素の供給コストが高い

• 設置できる場所が限られている(安全規制が厳しい)

現在、日本では政府が補助金を出しながら水素ステーションの整備を進めています。例えば、2030年までに1000カ所以上のステーション設置を目標としており、徐々にインフラの拡充が進められています。

燃料電池の価格が高い

燃料電池システムは、製造コストが高いため、一般家庭や企業が導入するにはまだハードルが高いのが現状です。特に、燃料電池には 白金(プラチナ) などの高価な触媒が使われており、これがコスト増加の一因となっています。

現在、コスト削減に向けた取り組みとして、次のような技術開発が進められています。

• 触媒の代替材料の研究(プラチナを減らす技術開発)

• 大量生産によるコストダウン(生産効率の向上)

• 耐久性向上による長寿命化(交換頻度を減らすことでコスト削減)

日本や欧州では、政府が燃料電池の導入を促進するために補助金を用意しており、今後、価格が下がることで普及が進むと期待されています。

再生可能エネルギーとの組み合わせ

燃料電池の真価を発揮するには、単に水素を使うだけでなく、その水素が 「クリーンに製造されたものかどうか」 も重要です。現在の主流は化石燃料由来の水素ですが、これを 風力発電や太陽光発電と組み合わせたグリーン水素 に転換することで、持続可能なエネルギーシステムが実現できます。

各国では、次のような取り組みが進められています。

• ドイツ:再生可能エネルギーを使った水素製造プロジェクトを推進

• 日本:福島県で再生可能エネルギーを活用した水素製造施設を運営

• オーストラリア:太陽光発電を利用したグリーン水素の輸出を計画

このような動きにより、再生可能エネルギーと燃料電池の組み合わせが今後のエネルギー転換の鍵になると考えられます。

燃料¬電池の課題は解決へ向かっている

燃料電池が広く普及するためには、水素の製造・輸送・貯蔵コストの削減や、水素ステーションの拡充が必要ですが、各国の技術開発や政府の支援によって 確実に前進しています。

現在の課題を克服することで、燃料電池は 「持続可能なエネルギー社会の中心的な技術」 になっていく可能性があります。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

燃料電池の仕組みについてのまとめ

本記事では、燃料電池の仕組みや活用事例、現在の課題、そして未来の展望について解説しました。燃料電池は、二酸化炭素をほとんど排出せずに発電できる環境に優しい技術であり、すでに自動車や家庭用発電、鉄道、船舶、非常用電源など、さまざまな場面で活用が進んでいます。

しかし、その普及には 水素の製造コストやインフラ整備、水素貯蔵の課題 など、いくつかのハードルがあります。ただし、各国の政策支援や技術革新により、これらの課題は徐々に解決に向かっており、燃料電池が持つポテンシャルは非常に大きいといえます。

特に、水素を再生可能エネルギーと組み合わせて利用することで、持続可能なエネルギー社会の実現が期待されています。各国がカーボンニュートラルを目指す中、燃料電池はその重要な鍵となる技術の一つであり、今後さらに発展し、私たちの生活に密接に関わることになるでしょう。

「燃料電池は遠い未来の技術」と思われがちですが、実はすでに私たちの身近な場所で使われており、今後はさらに普及していく可能性があります。これからのエネルギー社会を支える技術として、燃料電池の動向に注目していくことが重要です。