電気自動車は、家庭用の蓄電池として活用が可能であるのをご存じでしょうか。

通常、電気自動車のバッテリーに貯めた電気は電気自動車の駆動に使うことが一般的ですが、この電気を家庭で利用することも可能です。

この記事では、電気自動車をV2Hを通して蓄電池として使用する仕組みや、そのメリット・デメリットについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車とは?

電気自動車は、新しいクルマの形として、近年とても注目を集めています。ガソリン車と比較しても、エネルギー効率・環境性能・静音性などさまざまなメリットを兼ね備えているのが特徴です。ここでは、電気自動車はどのような仕組みなのか、またなぜこれほどまでに注目を集めているのか、そのメリットについても解説します。

V2Hの対応車種の詳細はこちら

電気自動車とは電気でモーターを駆動させるクルマ

電気自動車(EV:Electric Vehicle)とは、その名の通り電気エネルギーを動力源として動く自動車のことです。電気自動車は、内燃機関を持たず、電気エネルギーで動くモーターが車輪を駆動します。その電力は、主に車両内部の大型リチウムイオンバッテリーから供給され、このバッテリーは充電ステーションや自宅の電源から充電することが可能です。電気自動車には、多様な種類があり、そのうち一部の車種がV2Hに対応しています。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車のメリット

電気自動車には、多くのメリットがありますが、具体的にどのような点で優れているのでしょうか。ここでは、特に取り上げられることが多い3つのメリットについて紹介します。

環境にやさしい

電気自動車のメリットとして第一に挙げられるのは、そのエコフレンドリーな特性です。電気自動車は、排ガスを出さずCO2排出量を大幅に削減できます。地球温暖化の主要な原因となる温室効果ガスの削減につながるため、環境問題の観点から非常に魅力的といえるでしょう。特に、都市部では自動車からの排出ガスによる大気汚染が深刻な問題となっていますが、電気自動車の普及はその解決策の一つとなります。また、エネルギー源として再生可能エネルギーを使用すれば、その環境負荷をさらに小さくすることも可能です。例えば、太陽光発電や風力発電から得た電力を電気自動車の充電に利用することで、CO2排出量をほぼゼロにすることができます。

エネルギー効率が良い

電気自動車は、ランニングコストが低い点もメリットです。電気自動車は、電力を動力源として使用するため、燃料費は電気料金になります。電気料金は、多くの地域でガソリン代に比べて安く、また価格の変動も少ないため、ランニングコストを予測しやすく、経済的な運転が可能です。さらに、電気自動車は内燃機関と異なり、エンジンオイルの交換やエンジン関連の修理がいらない点でも経済的なメリットがあります。メンテナンスコストの大幅な削減が期待できるため、自動車の維持費全体を抑えることが可能です。

静音性と快適な走行性能

静音性と快適な走行性能も電気自動車のメリットの一つです。エンジン音がないため、運転中の騒音が少なく、快適なドライビング環境を提供してくれます。また、エンジンからの振動も少ないことから、長距離のドライブでも疲れにくいのが特徴です。さらに、電気自動車はトルクの立ち上がりが早く力強い加速ができる点も、走行において大きなメリットとなります。エンジンが必要な回転数に達するまで待つことなく、アクセルを踏むとすぐにパワーが出るため、追い越しや坂道の発進もスムーズに行うことができるのです。

このように、電気自動車は静かながらもパワフルな走行性能を備えており、ドライバーにとって快適な運転環境を提供してくれる車といえるでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

V2Hとは?

V2Hは、持続可能な社会を実現するための新たなエネルギー解決策としても注目されている技術です。ここでは、V2Hの概要や電気自動車とV2Hの関係性について詳しく解説します。

V2Hの基本動作・商品比較はこちら

V2Hとは電気自動車の電気を家に送るシステム

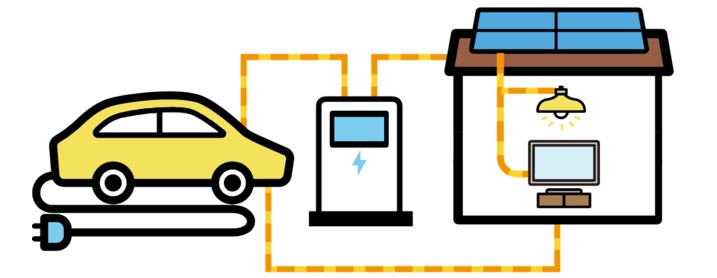

V2Hとは「Vehicle to Home」の略称であり、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーに蓄えた電力を家庭に供給するための機器です。V2Hを利用すると、「車から家へ」「家から車へ」の双方向で電力を供給できます。つまり、家庭用の電気をEVに充電するだけでなく、EVの電力を家で使うことが可能です。

電気自動車は、大容量のバッテリーを搭載しているため、V2Hを利用すればその電力を移動中や駐車中に家庭内の電力として使うことが可能となります。また、電気自動車に余剰の電力を蓄えることで、停電時などの非常時に電力を供給することも可能です。

V2Hシステムの導入に伴い、割安な深夜電力で供給された電力を蓄電して日中に使用して、家庭内の電力コストを抑えることができます。さらに、太陽光発電と組み合わせることで、日中に発電した電力を電気自動車のバッテリーに蓄え、夜間など発電できない時間帯に利用することも可能です。

V2Hの導入には専用の機器が必要ですが、災害時には非常用電源としても活用できます。例えば、停電時でも車に蓄えた電力で家庭の電気を数日間維持することができます。また、V2Hは充電時間の短縮にも役立つため、より迅速にEVを充電することができます。

このように、V2Hは家庭と車の電力をシームレスに活用できる革新的な技術で、電力の有効活用や災害対策に非常に有効です。EVと家をつなぐ新しい電力供給の仕組みといえるでしょう。

V2Hの見積り・カタログを依頼

電気自動車とV2Hの関係性

電気自動車とV2Hは、非常に密接な関係性があります。これは、電気自動車が本来持っている移動手段としての機能だけでなく、V2Hシステムを通じて大容量の蓄電池としての役割を果たすことができるためです。言い換えれば、「V2Hによって電気自動車は家庭のエネルギーマネジメントシステムの一部となる」といえます。また、電気自動車が持つエネルギーを家庭での電力消費の調整や節電、非常時の電源確保などに活用すれば、電気自動車の活用範囲が大幅に広げることが可能です。V2Hは、電力需要の高まる現代社会において電力供給の安定化とエネルギーの有効活用を実現できる新たな技術となるでしょう。

V2Hの基本的な仕組み

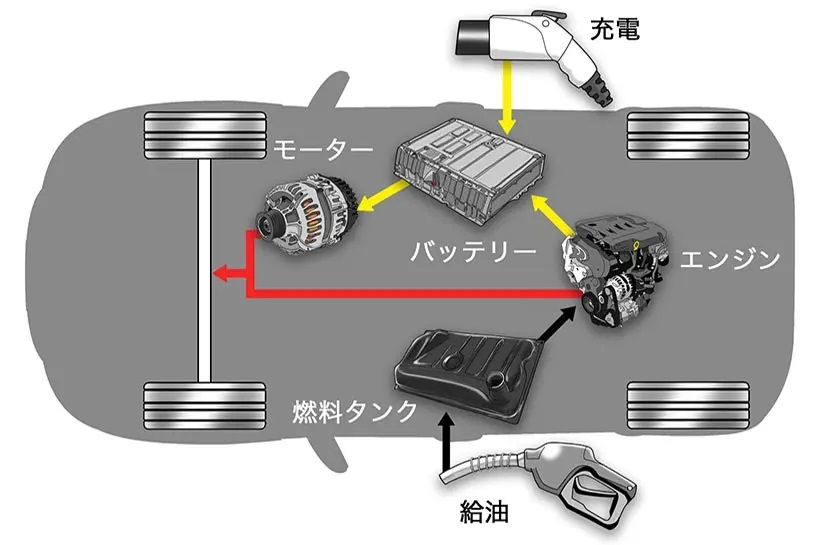

V2Hのシステムは、電気自動車と家庭間のエネルギーの流れを制御するための特殊なハードウェアとソフトウェアから成り立っています。ハードウェアとしては、大容量のリチウムイオンバッテリーが搭載され、車両の走行用エネルギーだけでなく家庭用の電力供給に使われているのが特徴です。また、V2Hの動作は大きく分けて「充電」と「放電」という2つのプロセスから成り立っています。

・充電:電気自動車が充電ステーションや自宅の電源からエネルギーを受け取る

・放電:エネルギーを電気自動車のバッテリーから家庭の電力システムに供給する

まず、充電のプロセスにおいて電気自動車は充電ステーションや自宅の電源から電力を取り入れ、車載の大容量バッテリーに電力を蓄えます。このプロセスでは、AC(交流)電源がDC(直流)電源に変換され、車両のバッテリーに保存される仕組みです。太陽光発電などの再生可能エネルギー源と組み合わせて使用すると、エコフレンドリーな電力供給が行えます。一方、家庭内で電力が必要となったときに電気自動車のバッテリーから電力が供給されるのが放電のプロセスです。このとき、バッテリーからのDC電源がAC電源に変換され、家庭の電器製品が使用できるようになります。例えば、停電などの非常時でも電気自動車が蓄電している電力を活用して、生活必需品の電源を確保することが可能です。

V2Hシステムの利用方法

V2Hシステムの導入は、それほど難しいプロセスではありません。まず、V2Hに対応した電気自動車を所有することが必要です。V2Hに対応する車種は、各メーカーから発売されているため、選択肢がたくさんあります。次に、自宅へV2Hシステム用の専用の充電器を設置することが必要です。これにより、通常の充電器とは異なり、車から家への電力供給ができるようになります。ただし、この充電器を設置する際には、電気工事が必要となるため、専門業者へ依頼することが一般的です。

V2Hシステムは、日々の生活における電力消費の調整や電力料金の節約、非常時の電源確保など、多岐にわたるシーンで利用できます。充電・放電のプロセスを理解し、適切にシステムを操作することで、電気自動車とV2Hの組み合わせから最大限の利益を得ることが可能です。また、V2Hはエネルギー管理の観点からも、私たちの生活をより便利でエコなものにしてくれるでしょう。

電気自動車を蓄電池として利活用するためには、その仕組みを知らなければなりません。電気自動車を蓄電池として利用する仕組みの重要なポイントは、以下の点です。

太陽光発電を設置すると

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を蓄電池として使用するだけでなく、太陽光発電を組み合わせることで、その活用範囲はさらに広がります。例えば、昼間は太陽光で発電した電力を利用してEVやPHEVに充電すると、電力会社からの供給に依存しない自給自足のエネルギー利用が可能です。

太陽光発電を活用することで、電気代の削減や温室効果ガス排出の削減も期待できます。さらに、季節や気候に応じたエネルギーマネジメントにより、家庭のエネルギー効率が向上します。このように、太陽光発電を加えることで、エネルギーの効率性や利便性、安全性が飛躍的に高まります。

系統連系型と非系統連系型

V2Hには、系統連系型と非系統連系型の2種類があります。系統連系型は、EV・系統電力(電力会社からの電気)・太陽光発電を同時に使用でき、電力の自動切り替えや効率的なエネルギーマネジメントが可能です。また、発電量や消費量に応じて最適な電力の供給が可能なため、エネルギーの無駄を最小限に抑えます。

一方、非系統連系型は、EV・系統電力・太陽光発電のいずれか一つの電力しか使用できないため、系統連携型と比べて利便性が劣ります。最終的に、使い勝手や長期的な電力コスト削減を考慮すると、系統連系型を選択するのが賢明です。V2H導入時には、系統連系型を優先的に検討することをおすすめします。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

V2Hで電気自動車を蓄電池として使うメリット

電気自動車を蓄電池として使うと何が変わるのでしょうか。5つの導入メリットを紹介します。

電力供給の安定化

V2Hシステムの最大のメリットの一つは電力供給の安定化です。近年、再生可能エネルギーの導入が進められていますが、太陽光や風力などのエネルギー源は天候や時間帯により発電量が変動します。例えば、太陽光発電は昼間しか発電できず、風力発電も風が吹いている時間に限られてしまうため、電力が安定しません。これらのエネルギーを主要な電力源とするには、一定量の電力を確保するための何らかの対策が必要です。

V2Hシステムは、この問題に対する解決策として注目されています。なぜなら、電気自動車の大容量バッテリーが蓄電池として機能し、太陽光や風力などで発電した電力を貯蔵できるからです。V2Hを活用すれば、昼間に太陽光発電で生成した電力を電気自動車に蓄電し、夜間や天候が悪いときにその電力を家庭で利用することもできます。これなら、1日を通じて安定した電力供給を維持できるでしょう。

こうしたV2Hシステムの活用は、再生可能エネルギーの導入を加速し、持続可能なエネルギー社会の実現にも寄与します。また、電力需要のピークタイムに電気自動車から電力を供給することで、電力供給のピークシフトにも貢献できる点もメリットです。

家庭用蓄電池よりも大容量

EVやPHEVの蓄電池は、家庭用蓄電池に比べてその容量がとても大きい点が特長です。家庭用蓄電池は、消防関係法令によって容量が規制されており、最大で4800Ah(17.76kWh)程度に制限されています。このため、家庭での電力使用を支えるための容量にも限界があります。一方、EV・PHEVのバッテリー容量は家庭用蓄電池と比べて非常にストレスフリーです。

例えば、日産の新型EV「アリア」の最上級グレードでは、なんと91kWhもの蓄電容量を誇っています。この容量は、家庭用蓄電池の数倍に相当し、長期間の電力供給が可能です。かつ家族全員の生活に必要な電力を長時間にわたって提供することができるため、停電時や非常時にも安心です。

電気自動車に貯めた電気は、V2Hを通してEVから家庭内に電力を供給することが可能であり、日常生活や非常時の電力ニーズをしっかりとカバーします。

停電時に電気が使える

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は、停電時に蓄電池として活用できるため、災害対策としても注目されています。地震や台風などで停電が発生した場合、これらの車両に搭載されたバッテリーから住宅に電力を供給することが可能です。

EVやPHEVは蓄電容量も大きく、V2Hシステムを通じて家電や照明を長時間にわたって稼働させられます。例えば、日産「リーフ」には40kWhタイプと60kWhタイプがあり、家族4人分の2〜4日分の電力をまかなえるとされています。

電気自動車のバッテリーは、大容量なため、充電状態によっては数日間にわたって家庭の電力を供給することが可能です。また、この電力を利用すれば、災害情報の収集に必要なテレビやラジオ、通信手段として重要なスマートフォンの充電、さらには冷蔵庫での食料保存など、生活を支えるさまざまな機能を維持することが可能となります。オール電化住宅であれば、湯沸かしや暖房などにもバッテリーを活用できるでしょう。

このように、V2Hシステムは電力の供給を失った場合でも電力を確保できる生活環境を実現します。電力の確保が難しい災害時でも、生活を支える最低限の電力を確保でき、より安心した生活を実現できることは、大きなメリットです。

電気料金を大幅に節約できる

EVやPHEVを蓄電池として利用することで、電気料金を効果的に節約できます。例えば、深夜帯の電気料金が安いプランを契約し、夜間に電力を充電すると、昼間にその電力を使用できます。日中の高い電気料金を節約できるため、コストを削減できます。

また太陽光発電と併用すれば、昼間に太陽光で発電した電気をEVやPHEVに充電し、夜間にその電力を利用することで、光熱費のさらなる節約に効果的です。電気自動車を蓄電池として活用することで、電力料金の変動をうまく利用し、電気代の節約と効率的なエネルギー管理を実現できます。

環境にやさしい生活ができる

電気自動車を蓄電池として活用すると、環境に優しい生活を実現できます。一例をあげると、ガソリン車から電気自動車に切り替えるだけで、温室効果ガスの排出を大幅に削減可能です。温室効果ガスを削減すると、気候変動の進行を遅らせたり、異常気象や自然災害のリスクを減らしたりすることができます。

さらに、太陽光発電を利用して充電すると、炭素を発生させない再生可能エネルギーで運転することが可能です。

また、V2Hによる電気自動車からの電力を住宅に利用することによって、太陽光発電で生み出された電力の売電も効率的になります。これをV2Hによる「押し上げ効果」と呼びます。

電気自動車と太陽光発電のセットにより、環境貢献と経済性の両立も可能となるのです。

スマートグリッドへの貢献

V2Hシステムは、スマートグリッドへの貢献も期待されています。スマートグリッドとは、電力の需要と供給を最適化し、電力システム全体の効率を上げることを目指す電力網のことです。V2Hシステムは、電力の需要と供給を自在に制御することが可能で、余剰電力を送電網に戻すこともできます。これにより、電力供給がより安定し、電力の無駄を減らすことが可能です。また、再生可能エネルギーの利用効率が上がるだけでなく、CO2排出量の削減やエネルギーコストの削減といった地球環境の保護にも貢献することも期待できます。

このようなスマートグリッドへの貢献によって、電気自動車を活用した分散型の電力供給が可能です。これは、エネルギーの民主化ともいえる動きで、電力ユーザーが自身のエネルギーを管理し、社会全体のエネルギーシステムに貢献する可能性を広げる一面もあります。

補助金で費用を抑えられる

電気自動車を蓄電池として活用する際、補助金を活用することで設置費用を抑えられます。例えば、V2H(Vehicle to Home)機器を導入する際には、国や自治体から補助金が提供されており、これを利用することで高額な初期費用の大幅な削減が可能です。2022年には、国からV2Hの設置費用として最大115万円の補助金が支給されました。これだけの援助があると、資金面で不安を抱えていた人も導入を検討しやすくなるでしょう。

また、EVやPHEVなどの電気自動車など車両本体を購入する際にも、補助金や減税措置が適用されます。これにより電気自動車の導入コストを軽減し、よりいっそう環境への貢献をしながら、家計にも優しい選択が可能となります。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車を蓄電池として使うデメリット・懸念点

電気自動車を蓄電池として使うことには、メリットだけでなくデメリットもあります。特に注意しておきたいポイントを紹介します。

初期費用がかかる

電気自動車を蓄電池として使用する際のデメリットの一つは、初期費用が高いことです。V2Hシステムを導入するためには、専用の充放電設備を購入し、設置工事を行う必要があります。V2H機器自体の価格は数十万円から100万円以上に達し、工事費用も数十万円かかることが一般的です。

EVやPHEVの車両自体も、ガソリン車に比べて高額です。電気自動車の価格はバッテリーが占める割合が高いと言われ、バッテリー容量が大きくなるほど、車両価格は上昇します。

初期投資の高さは、EVを蓄電池として利用する際の大きなハードルとなるでしょう。導入に際しては、綿密な購入計画が必要です。

車両のバッテリーが消耗する

V2Hシステムの使用で、電気自動車のバッテリーの寿命に影響が出る可能性があることも注意点の一つです。電気自動車のバッテリーは、充電と放電を繰り返すことで劣化し、寿命が短くなります。V2Hシステムを使用すると自動車の走行だけでなく家庭での電力供給にもバッテリーを利用するため、バッテリーの使用頻度が増加し、結果として消耗が早まる可能性があるのです。ただし、これは適切なバッテリーマネジメントによって、ある程度の軽減ができます。適切な充電・放電の管理、温度管理などをしっかりと行っていれば、バッテリーの寿命を延ばし、V2Hシステムの長期的な利用も可能です。

電気自動車に乗っている際は給電できない

EVやPHEVに乗っている間は、車から住宅への給電ができません。車が外出中であれば、当然ながら家庭用の電源として機能しないからです。

太陽光発電を導入しても、昼間に車がなければ充電ができません。そのため、昼間に頻繁に車を使用するライフスタイルには太陽光発電との併用は不向きです。

V2Hシステムを導入して電気自動車と蓄電池として利用する際は、自分のライフスタイルに合うかどうか慎重に検討する必要があります。特に、昼間に車を多く使う方にとっては、自宅に戻ってきたときにしか蓄電池機能を活用できないという制約があるため、導入前にしっかりと確認することが重要です。

V2Hに対応している車種かどうか確認を

EVやPHEVは、すべての車種がV2Hに対応しているわけではありません。そのためV2Hシステムを導入する前に、必ず自分の車が対応しているかを確認する必要があります。

特に、輸入車はV2Hに対応していないケースが多いため、慎重なチェックが大切です。充放電性能やバッテリー寿命に影響が出ることも考慮し、情報収集を怠らないようにしましょう。

この確認を怠ると、せっかくV2H設備を導入しても車両が対応しておらず、住宅への給電ができないという問題が発生します。日本車は対応車種が多いですが、輸入車を購入したいと考えている人は特に注意しましょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

V2Hに対応した電気自動車12選

具体的に、どのメーカーのどの電気自動車がV2Hシステムに対応しているのでしょうか。ここでは、V2Hシステムに対応した主なメーカーの12車種を紹介します。

アリア(日産)

日産のアリアは、V2Hにも対応し家庭用電源としても活用可能な電気自動車です。高級感あふれるデザインと最新の技術が詰め込まれています。アリアは、日産が初めて投入したEVクロスオーバーSUVで力強い加速と滑らかな走り、EVの特性を最大限に活かした静音性が特徴です。また、運転支援機能やシームレスなコネクティビティ技術により、ドライバーのストレスを軽減し、快適なドライブ体験が追求されています。

リーフ(日産)

日産リーフは、先進技術を取り入れた革新的な電気自動車です。e-Pedalと呼ばれ機能が搭載されており、加速や減速、停止までアクセルペダルの操作だけで行うことができます。街中の渋滞や信号での走行時にアクセルとブレーキの切り替えが少なくなり、ストレスのない運転が可能です。また、プロパイロットと呼ばれる高速道路での自動運転技術も搭載されています。車間距離や車線中央をキープするなど、高速道路での運転をサポートすることでドライバーの負担を軽減し、安全で快適な高速走行を実現しています。

サクラ(日産)

日産のサクラは、2022年から販売されている軽トールワゴン型の電気自動車です。サクラは、日本の自動車市場において電気自動車の普及に貢献することを目指しています。パワートレインには、MM48型モーターと20 kWhのリチウムイオンバッテリーが搭載されており、e-Pedal機能やプロパイロットなどの運転支援機能も備えている車種です。安全面でも360°セーフティアシストや標識認識機能を搭載しており、快適で安全な走行を可能にしています。また、内外装にも独自のデザインが施され、広々とした室内空間と豊富な収納スペースが魅力です。

ekクロス(三菱自動車)

eKクロスは、三菱自動車が製造・販売するクロスオーバーSUVの軽トールワゴンです。SUVの要素を取り入れたスポーティなデザインが特徴で、力強さと存在感を演出しています。エンジンには、新開発の「BR06」型を搭載。マイルドハイブリッドシステムを採用していることも特徴で、安全面では衝突被害軽減ブレーキシステムや車線逸脱警報システムなどの予防安全技術が装備されています。さらに、高速道路同一車線運転支援技術「MI-PILOT」の採用やマルチアラウンドモニターの進化など、先進的な機能や装備も備えている車種です。

RZ450e(レクサス)

LEXUSのRZ450eは、最新の電動化技術と豪華な走行性能を組み合わせているバッテリーEV専用のモデルです。BEV専用プラットフォームを採用しており、車両の基本性能を大幅に向上させています。また、四輪駆動力システム「DIRECT4」によってドライバーの意図に忠実な走りが可能です。独自のプロポーションと革新的なデザインが特徴で、車両内部も洗練されたシンプルさと高品質な素材で快適さを追求しています。革新的なテクノロジーと洗練されたデザインが融合した、次世代の高性能EVです。

UX300e(レクサス)

レクサスの初のEVであるUX300eは、コンパクトクロスオーバーとして登場したモデルです。バッジや充電口のリッド、専用カラーのアルミホイールが特徴。車内では、EVに特化した情報が表示されるメーターや走行可能距離などが表示されています。UX300eは、総電力量54.4kWhのバッテリーと150kWのモーターにより、WLTCモードでは367kmの長距離航続距離を実現。レクサスが今後も電動車の開発を進めていくなかで、快適性と使いやすさを重視したEVとして注目されるでしょう。

MX-30(MAZDA)

マツダの新型SUV「MX-30」は、他のSUVとは一線を画するデザインとフリースタイルドアを特徴としています。フロントドアがほぼ真横まで開くため車椅子の乗降スペースを確保することもでき、内部では開放感あふれる空間が演出され、乗り心地もマイルドで快適です。MX-30は、マイルドハイブリッドバージョンで、エンジンとモーターの組み合わせにより効率的な走行を実現しています。また、MX-30はグレードを選ぶ代わりに自分の好みに合わせてカスタマイズすることができるパッケージを提供。個性的な選択肢も魅力の一つです。将来的には、EV仕様も登場する予定で、マツダの新たな挑戦が詰まったSUVとなっています。

EQE(メルセデス・ベンツ)

EQSは、メルセデス・ベンツが展開する電気自動車です。広々とした車内空間や優れた空力性能を備えたボディデザイン、先進的なインテリアデザインが特徴となっています。また、大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載して700kmの航続距離を実現しており、普通充電と急速充電に対応しているなど機能面も充実。さらに、インテリジェントドライブやMBUXインフォテインメントシステムなどの先進技術も搭載されています。AMGラインパッケージなどのオプションも用意されており、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能です。

EQEは、メルセデスの次世代プレミアムEVセダンです。システム最高出力は、EQE 350+が215kWで、WLTCモードでの一充電走行距離は624km。美しいデザインと豪華なインテリアが特徴であり、インテリジェントドライブなど最新のテクノロジーも搭載され快適なドライブが可能です。EQEは、静かで滑らかな走りができる高いパフォーマンスと安全性を備えた車種といえます。

Honda e(ホンダ)

Honda eは、2020年に発売されたBセグメントサブコンパクトクラスのバッテリー式EV(BEV)です。Honda eの主機は最高出力100kW(136ps)のベーシックモデルと、113kW(154ps)の装備充実型アドバンスモデルがあります。バッテリーの総容量は35.5kWhで、WLTC公称航続距離はベーシックが283km、アドバンスが259km。魅力的なデザインだけでなく、快適な乗り心地と精密な足回りも特徴で、小回り性能が高いなど心地よく運転できるモデルとなっています。

SOLTERRA(スバル)

スバルの新型BEV(バッテリー式EV)「SOLTERRA」は、トヨタのbZ4Xと共通のプラットフォームを使用しています。航続距離は487〜567km(WLTCモード)で、ヘキサゴングリルを想起させるフロントデザインや多彩なボディカラーが特徴です。メーターがステアリングホイール上に配置されて視認性が向上していたり、パノラマムーンルーフもオプションとして利用できたりと細かい点で快適に利用しやすくなっています。また、4WDシステムにはスバルの技術が活かされ、悪路の走破性を高めるX-MODEやグリップコントロールが採用されていることも魅力的です。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

V2H導入はライフスタイルとコストを考えて

電気自動車を蓄電池として利用するためには、V2Hを導入するのが効果的です。V2Hシステムを利用することで、「車から家へ」「家から車へ」の双方向の電力供給が可能となり、さらに太陽光発電を組み合わせて、より効率的な電力利用が実現します。

導入には初期費用や車種の対応確認が必要です。ライフスタイルが合わない場合は、十分な効果が得られない可能性があります。家族の電力使用パターンやコストをしっかり計算したうえで、導入を検討しましょう。エコ発電本舗では、無料見積りや無料相談に対応していますので、ぜひご活用ください。