太陽光発電の効率は年々進化していますが、実際どれほど向上してきたのか気になる方も多いのではないでしょうか。発電効率の推移を知ることで、今後の導入を検討する際の判断材料として役立てられます。

本記事では、太陽光発電の変換効率の歴史や効率性に影響を与える要因、今後期待される技術革新について詳しく解説します。太陽光発電を自宅に設置したい方や、変換効率の最新動向を知りたい方はぜひ参考にしてください。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

太陽光発電の効率推移の歴史

太陽光発電の技術は、1950年代に最初の太陽電池が開発されて以来、大きな進化を遂げてきました。70年にわたる歴史の中では、技術者たちの挑戦や素材開発の試行錯誤など、単なる数値の変化以上に多くのドラマがあります。その歴史を振り返ってみましょう。

初期太陽光発電の効率(1950年代~1980年代)

太陽光発電の効率推移の歴史は、1953年、アメリカのベル研究所が世界初の実用的なシリコン太陽電池を発表したところから始まりました。当時の変換効率はわずか6%程度で、現在のように一般家庭で使われるレベルには達していませんでした。

製造コストも非常に高く、一般用途ではなく特殊な用途での活用が中心でした。代表例は、1958年に打ち上げられたアメリカ初期の人工衛星「バンガード1号」です。世界で初めて太陽電池が搭載され、宇宙空間での電源として利用されました。

その後、1970年代に入るとオイルショックが発生し、世界的に化石燃料への依存を見直す動きが強まります。これをきっかけに、日本でも国家レベルで太陽光発電の研究開発が本格化します。当時、日本は政府の補助金政策や技術開発の推進により、一時期は世界一の太陽光発電導入国・太陽電池生産国となりました。

このように、初期の太陽光発電は宇宙開発とエネルギー危機という社会的背景から発展してきたのです。

技術革新による効率向上(1990年代~2010年代)

1990年代以降は、太陽光発電の技術革新が急速に進み、特にシリコン系太陽電池の改良が活発に行われ飛躍的に進展しました。それまで主流だった単一構造に加え、新たに単結晶シリコンや多結晶シリコンといった異なるタイプの太陽光パネルが登場します。

単結晶シリコンは高効率や耐久性の高さなどが特徴で、住宅用を中心に普及が進みました。一方、多結晶シリコンは製造コストが比較的低く、大量生産に向くため、産業用や大規模施設などで導入が進みました。

さまざまな技術開発の結果として、変換効率は15〜20%を実現するようになり、実用に耐えるレベルに達した、高い発電性能を持つ太陽電池の普及が本格化します。製造コストの低下も大きな課題でしたが、量産技術の向上により価格も次第に下がりました。

2000年代に入ると日本、ドイツ、アメリカを中心に住宅用太陽光発電システムの導入が加速し、太陽光発電が一般家庭にも広がる時代となりました。

近年の最新技術と最高効率(2020年代以降)

2020年代に入って、太陽光発電の高効率化はさらに加速しています。従来のシリコン系太陽電池も改良が進み、家庭用太陽光パネルで20%超の変換効率が一般化しつつありますが、注目されているのがペロブスカイト太陽電池をはじめとした次世代型の太陽電池技術です。

ペロブスカイト太陽電池は軽量で柔軟性があり、シリコン系と比べて製造コストが安価な点が大きな特徴です。シリコン太陽電池と組み合わせたタンデム型(積層型)太陽電池の開発が順調で、理論上の変換効率30%超も現実味を帯びてきました。色素増感型や有機薄膜型など新素材を活用した技術も進化しており、ビルの窓や車のボディなど新たな設置場所での発電も期待されています。

2020年代以降の太陽光発電は、変換効率の飛躍的な向上と応用範囲の拡大という新たなステージに突入したといえます。同時に、耐久性やリサイクル性の向上も重要な課題として、各メーカーが研究を進めています。

メーカーごとの技術革新と進化

太陽光発電における効率の推移を考える際、国全体の技術進化だけでなく、メーカーごとの独自技術や開発競争にも注目すべき価値があります。国内では、パナソニックやシャープといった日本企業が、長年にわたり高効率な単結晶シリコン太陽電池の技術を磨いてきました。

パナソニックのHIT(ヘテロ接合型)太陽電池は、世界トップクラスの変換効率と高温時の発電性能を両立させています。また、日本の太陽光パネルメーカー各社はペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた開発競争を展開しており、将来的な技術革新が期待されています。

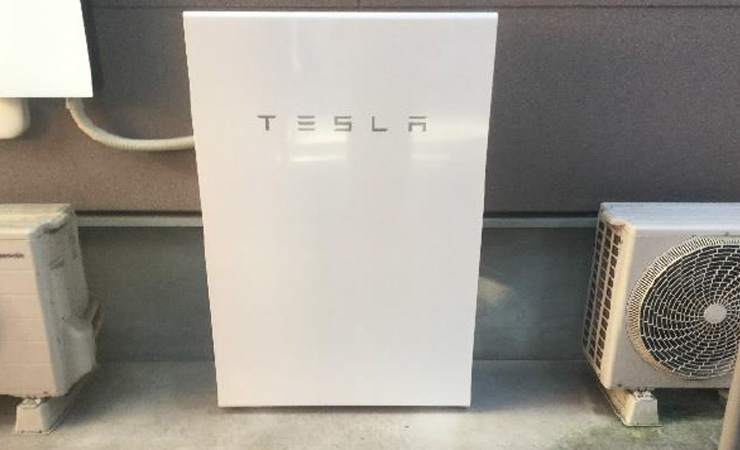

一方、海外ではテスラが太陽光パネルと蓄電池を一体化した「ソーラールーフ」や「パワーウォール」などを提案し、単なる発電だけでなく家庭のエネルギー最適化に注力しています。

このようにメーカーごとの独自戦略や技術革新が存在感を増しており、今後の太陽光発電の発展において非常に重要な要素となっています。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

太陽光発電の効率に影響を与える要因

今後も太陽光発電の効率を向上し続けるためには、効率に影響を与える要因を分析しなければなりません。太陽光発電の効率は、技術の進化だけでなく、環境や太陽光パネルの状態によっても大きく左右されます。

経年劣化と発電量の低下

太陽光パネルは長期間の使用により劣化し、発電量が低下します。同じ時間稼働させても得られる発電量が少なくなり、結果として発電効率も低下します。太陽光パネルメーカーが製品保証で「25年で80%の出力維持」などと記載しているのも、経年劣化による効率低下が前提にあるためです。

劣化の原因は、配線の腐食、配線の断線、太陽光パネルの層間剥離(そうかんはくり)、太陽光パネル表面の変色・汚れ・変形などにあります。湿気や水分、電解作用により、セル間や太陽光パネル外部への電流経路の配線が腐食する可能性があるほか、熱膨張・収縮、物理的ストレスで亀裂が生じ断線するリスクもあります。層間剥離は、長期使用や外的要因により、太陽光パネル内部の各層が剥がれる現象です。太陽光パネル表面の汚れは、ホコリ、砂、鳥のフン、苔などの付着が原因となっています。

環境要因の影響(温度・日射量・設置角度)

太陽光発電の効率は、温度や日射量、設置角度によって変化します。太陽光パネルの主要な材料であるシリコンは、温度が上昇すると電子の動きが鈍くなり、電気抵抗が増加して発電効率が低下します。太陽光パネルの温度が1℃上昇すると、変換効率が0.4〜0.5%低下すると言われています。

日射量が増えると、太陽光パネルが受ける光の強さが増し、発電効率が高くなりますが、日射量が減ると、発電量は減少します。さらに、設置角度が適切でないと、光の入射角が悪くなり、変換効率が大幅に低下する可能性があります。地域によって日射量が異なり、最適な設置角度も異なるため、設置環境の選定が重要です。

外的要因の影響(ホコリ・汚れ・影の影響)

太陽光パネルにホコリや鳥のフンが付着すると、発電効率が低下します。太陽光が太陽光パネル表面で反射したり、吸収されたりするからです。これにより、光の透過率と太陽光パネルが受け取る光の量が減少し、発電効率が下がります。汚れが溜まるほど、太陽光パネル内の太陽光を電気エネルギーに変換できる量が減ってしまうことを知らなければなりません。 太陽光パネルに影がかかると、ストリング全体の出力が低下します。太陽光パネルは通常、直列に接続されて「ストリング」と呼ばれるグループを形成しており、すべての太陽光パネルが同じ出力の電流を流す仕組みです。影がかかると、その太陽光パネルが出力する電流が制限され、全体の電流が影響を受けるため、ストリング全体の出力が低下します。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

今後の技術革新と効率向上の展望

太陽光発電のさらなる普及には、高効率な新技術の導入が不可欠です。期待されている技術にはペロブスカイトや、シリコン系太陽電池のPERC(パッシベーション技術)、TOPCon(トンネリング酸化層技術)などがあります。以下でチェックポイントを解説します。

ペロブスカイト太陽電池の登場

ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイト構造と呼ばれる結晶構造を持つ化合物を光吸収層に使用した次世代型の太陽電池技術です。名称は、19世紀に発見された鉱物「ペロブスカイト」に由来しています。

日本発のペロブスカイト太陽電池は、そのポテンシャルに大きな期待が寄せられています。非常に薄い膜で構成され、軽量・薄型化が可能なほか、製造工程がシンプルなため、比較的低コストで生産できます。

変換効率の実力も十分です。ペロブスカイト太陽電池は高い光吸収率と長いキャリア寿命(電荷が失われるまでの時間)を持つため、非常に高い変換効率を達成できます。シリコン系に迫る、または超える効率の可能性を有し、研究段階では変換効率が30%を超える例もあります。

40%前後の変換効率が見込まれる、シリコン系太陽電池と組み合わせたタンデム式の実用化も期待されています。ペロブスカイト技術が進歩すればするほど、限られた面積でより多くの発電が可能となるでしょう。

シリコン系太陽電池の進化

シリコン系太陽電池は、シリコン(ケイ素)を主な材料として使う太陽電池の総称です。世界でもっとも普及している太陽電池であり、約9割以上の市場シェアを占めています。シリコン系太陽電池は、PERC(パッシベーション技術)やTOPCon(トンネル酸化層)技術などにより、さらなる効率向上が図られています。

PERCは、太陽電池セルの裏面(リア面)に特殊なパッシベーション層(絶縁層)を設けて、発電効率を高める技術です。光の反射を利用してより多くの光を吸収し、変換効率を向上できます。

TOPConは、シリコン太陽電池の接触部分にトンネル酸化膜とパッシベーション層を加えて、電子の損失を抑え、変換効率を高める先進技術です。電子の移動をスムーズにしながら電流ロスを大幅に低減し、高効率・高耐久を実現します。これらの技術が普及すれば、発電コストの削減や長寿命化が実現する可能性が高いでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

進化し続ける太陽光発電に期待

太陽光発電の変換効率は1950年代から現代にかけて大幅に進化し、今後も技術革新による高効率化が期待されています。ただし、実際の発電量は屋根の形状や日照条件によって異なります。導入を検討する際は、無料シミュレーションで発電量や投資回収の目安を出してくれる信頼できる業者に相談し、納得したうえで決断することが大切です。

未来の暮らしをより安心・快適にするために、ぜひ一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。