電気自動車(EV)は、近年急速に普及している新しいモビリティの形です。ガソリン車に比べて環境負荷が少なく、静かで快適なドライブ体験が得られることから、多くの人々がEVの購入を検討しています。しかし、従来のガソリン車とは異なる仕組みを持つため、「寿命がどれくらいなのか」「どのような点に注意が必要か」など、気になるポイントもあるでしょう。

電気自動車(EV)の寿命に関する疑問は、実際に多くの購入検討者が抱くテーマです。結論的には、現状ガソリン車も電気自動車(EV)も、車両自体の寿命に大きな差はないと言えます。年数で言うと10年から15年程度。距離で言えば、15万~20万キロ程度、と考えておけばいいでしょう。ガソリン車ではエンジンオイルやその他油脂類、ゴム系部品、などの定期的なメンテナンスが寿命を左右しますが、電気自動車(EV)ではこれらとは異なる要素が関係します。特に電気自動車(EV)の場合、「バッテリーの寿命」が非常に重要なポイントで、車全体の寿命を大きく左右する要因とされています。寿命を左右する要素や原因は異なれど、車両としての耐用年数にそこまで差があるわけではありません。どちらも適切な使用をするかどうかが大きく影響してきます。

この記事では、電気自動車(EV)の寿命に影響を与える要因を具体的に解説し、長く安心して使い続けるためのメンテナンス方法についてもご紹介します。また、バッテリーが劣化した際の対応策や、今後の技術の進展による寿命延長の可能性についても触れることで、電気自動車(EV)購入を検討する際の参考としていただける内容にしています。

電気自動車(EV)は一般的に「バッテリーの寿命が車両の寿命を決める」と言われることが多いですが、これはガソリン車にはない特徴であり、少し特殊な点です。しかし、バッテリー寿命も日々進化しており、バッテリー交換や再利用といった手段も含めて、電気自動車(EV)を長期間活用するための方法は多岐にわたります。本記事を通じて、電気自動車(EV)の寿命に対する理解を深め、自分に合った選択ができるようになっていただければ幸いです。

▶ V2Hの商品比較・メリットデメリット

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の寿命の主な決定要因

電気自動車(EV)の寿命を考えるうえで重要なのは、主に「バッテリー」「モーターや駆動部」「ソフトウェアと電子部品」の3つの要素です。これらの要素は、ガソリン車の寿命を左右するエンジンやトランスミッションといった部品と異なり、電気自動車(EV)特有のポイントとなります。ここでは、各要因が電気自動車(EV)の寿命にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

1 バッテリーの寿命

電気自動車(EV)の寿命を語る際、最も注目されるのが「バッテリー寿命」です。バッテリーは動力源であり、これが劣化すると走行距離が短くなったり、充電回数が増えたりといった影響が出ます。一般的には、電気自動車(EV)用のリチウムイオンバッテリーは8年から10年、または15万~20万キロメートル程度の寿命があるとされています。

バッテリーの劣化には、以下のような要因が関わっています。

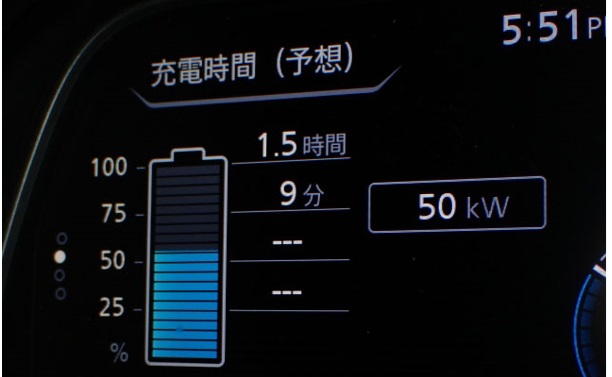

充電サイクル:バッテリーは充放電を繰り返すたびに劣化が進みます。特に深い放電(バッテリー残量が低い状態での使用)や頻繁な急速充電は、バッテリーの寿命を縮めることが分かっています。日常的には充電量を50%~80%の範囲で維持し、急速充電は必要な場合のみ利用することが推奨されています。

温度:高温や低温もバッテリーの寿命に大きな影響を与えます。極端な温度はバッテリーセルに負荷をかけ、寿命を縮める可能性があります。多くの電気自動車(EV)では、バッテリーの温度を管理するための冷却・加温システムが搭載されていますが、可能であれば温度管理のしやすいガレージなどで駐車することもバッテリーを長持ちさせるコツです。

使用頻度と運転スタイル:使用頻度が高く長距離を走る場合や、急発進・急加速を繰り返す運転スタイルも、バッテリーの劣化を早めることがあります。急加速はバッテリーに急激なエネルギー消費を要求するため、日常的に穏やかな加速を心がけることで寿命が延びるとされています。

2 モーターや駆動部の寿命

電気自動車(EV)のモーターや駆動部の寿命は、一般的にガソリン車のエンジンよりも長持ちすると言われています。モーターは構造がシンプルで、燃焼が伴わないため、物理的な摩耗や高温による劣化が少なく、オイル交換などのメンテナンスもほとんど不要です。

構造のシンプルさ:モーターは、エンジンのように多くの部品が複雑に連携する構造を持たないため、故障リスクが低いとされています。

駆動部の耐久性:電気自動車(EV)は一般にドライブシャフトやギアの数が少なく、シフトチェンジも必要ないため、ガソリン車と比べて駆動部の負担が軽くなります。このため、駆動部の寿命も比較的長いと考えられています。

3 ソフトウェアと電子部品の耐久性

電気自動車(EV)は多くの電子制御システムを使用しており、これが寿命にも関わってきます。例えば、バッテリー管理システムはバッテリーの状態を監視し、温度や電圧を適切に保つことで寿命を延ばす役割を果たしています。近年の電気自動車(EV)はインターネットに接続できる機能を持ち、リモートでのソフトウェアアップデートに対応していることも多いです。これにより、電気自動車(EV)は最新の機能や最適化が追加され、バッテリーやモーターの効率も向上することが期待されています。

ただし、電子部品は長期使用によって劣化しやすいという特性があります。特に湿気や高温などの影響を受けやすく、定期的な点検が必要です。また、電子制御が多い車両は、電子部品の故障が車全体の動作に影響を及ぼす場合もあるため、保証期間内や必要に応じてメンテナンスを受けることが推奨されます。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の寿命を延ばすためのメンテナンス方法

電気自動車(EV)を長持ちさせるためには、日々のメンテナンスが重要です。電気自動車(EV)はガソリン車に比べてメンテナンスが少ないとはいえ、特にバッテリーに関しては正しい使い方や定期的な点検が寿命に大きな影響を与えます。この章では、電気自動車(EV)の寿命を延ばすための具体的なメンテナンス方法を紹介していきます。

1 定期的なバッテリー診断とメンテナンス

バッテリーの状態を把握し、寿命を延ばすためには、定期的な診断が不可欠です。多くの電気自動車(EV)メーカーやディーラーでは、専用の診断ツールを使用してバッテリーの状態をチェックするサービスを提供しています。診断内容としては、バッテリーセルの状態や充放電サイクルの数、劣化具合などが含まれ、これによりバッテリーの健康状態がわかります。

バッテリー診断の頻度:一般的に年に1~2回程度の診断が推奨されています。メーカーやディーラーが提供する定期点検プログラムを活用することで、バッテリーの異常を早期に発見し、必要なメンテナンスを行うことが可能です。

バッテリー劣化に対する対策:診断結果に応じて、バッテリー劣化を軽減するためのアドバイスを受けることも有効です。メーカーの推奨する充電頻度や温度管理を心がけることで、バッテリーを健全に保つことができます。

2 適切な充電方法の重要性

バッテリー寿命を左右する大きな要素の一つが「充電方法」です。特に、充電の頻度や充電レベルの管理が重要になります。以下のポイントを意識することで、バッテリー寿命を大幅に延ばすことが可能です。

フル充電・深い放電の回避:バッテリーの健康を維持するためには、常に100%まで充電したり、0%に近づくまで使い切ったりしないようにすることが大切です。多くのメーカーでは、日常使用では充電レベルを50%~80%の範囲で維持することが推奨されています。この範囲内で充電を繰り返すことで、バッテリーの負担が軽減され、劣化が遅くなるとされています。

急速充電の多用を避ける:急速充電は便利ではあるものの、頻繁に利用するとバッテリーが高温になり、劣化を早めるリスクがあります。特に長距離を走行する際や、緊急時以外は、家庭用や公共の通常充電ステーションを利用することで、バッテリーに優しい充電サイクルを保つことができます。

充電環境の管理:充電を行う場所や時間帯も重要です。高温または極端な低温下での充電は、バッテリーへの負荷が大きくなるため、可能であれば車庫などの温度管理ができる環境で充電することが推奨されます。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)とガソリン車の寿命の比較

電気自動車(EV)とガソリン車には、構造や動力源の違いから、寿命やメンテナンスにおける特徴も異なります。どちらの車も長所と短所があり、寿命の観点から見たとき、それぞれの利点と注意点を理解することが、賢い選択につながります。この章では、電気自動車(EV)とガソリン車の寿命を比較し、寿命に影響を与える要因や長期的な費用の違いについて解説します。

1 エンジンとバッテリーの寿命の違い

ガソリン車の寿命は、主にエンジンやトランスミッションなどのメカニカルな部品の寿命によって決まります。一般的なガソリンエンジンは10万~20万km程度の寿命があるとされ、適切なメンテナンスによってはさらに長持ちさせることができます。しかし、エンジンやトランスミッションには多くの可動部品があり、摩耗や劣化による故障が避けられません。

一方で、電気自動車(EV)はバッテリーが寿命を左右する大きな要素となります。多くの電気自動車(EV)メーカーは、バッテリー寿命として8年~10年または15万~20万kmを想定していますが、使用方法やメンテナンスによっては、それ以上の寿命を実現するケースもあります。バッテリーが劣化すると、走行距離が短くなり、充電頻度が増えるため、必要に応じてバッテリー交換を検討することになります。

2 メンテナンス内容と頻度の違い

ガソリン車は、エンジンオイルや冷却水の交換、エアフィルターやスパークプラグの交換など、定期的なメンテナンスが不可欠です。また、エンジンの熱や摩耗によって部品の交換や修理が必要になることも多いため、継続的にメンテナンス費用がかかります。

一方、電気自動車(EV)はエンジンオイルやスパークプラグがなく、モーターや駆動部の構造がシンプルであるため、メンテナンスの頻度が少なくなる傾向があります。部品の摩耗が少ないうえ、冷却や潤滑が不要なため、一般的にメンテナンス費用が抑えられます。バッテリーの状態をチェックするための診断は必要ですが、日常的なメンテナンスはガソリン車よりも少ないのが特徴です。

こういった違いから、電気自動車(EV)はメンテナンス不足や不意の部品故障、と言った事に起因する故障の確立が少ないので、寿命を延ばすことが可能です。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の寿命に影響を与える最新技術と今後の展望

電気自動車(EV)の寿命を延ばし、さらなる性能向上を目指す技術が急速に進化しています。特にバッテリー技術の進展やソフトウェアアップデートにより、現在の電気自動車(EV)は以前に比べて長持ちするようになってきました。この章では、電気自動車(EV)の寿命に関わる最新技術や今後の展望について解説し、将来の電気自動車(EV)がどのように進化していくかを探ります。

1 バッテリー技術の進化

電気自動車(EV)の寿命を大きく左右する要素として、バッテリー技術の進化が欠かせません。従来のリチウムイオンバッテリーに加え、より高性能で寿命が長いバッテリーが開発されており、電気自動車(EV)のさらなる普及と寿命の延長が期待されています。

全固体電池の開発

現在、次世代バッテリーとして注目されているのが「全固体電池」です。全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、充電が速く、寿命が長いことが特徴です。また、液体の電解質を使用しないため安全性も高まり、過熱や発火のリスクが低減されます。全固体電池の実用化により、バッテリーの交換頻度が減り、電気自動車(EV)全体の寿命がさらに延びる可能性があります。

リチウム硫黄電池やリチウム空気電池

さらに、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池といった新しい種類のバッテリーも研究されています。これらは従来のリチウムイオン電池よりも高いエネルギー密度を持ち、軽量でありながら長寿命を実現できる可能性があるため、電気自動車(EV)の未来を大きく変えると期待されています。

バッテリー再生技術

バッテリー再生技術は、使用済みのバッテリーをリフレッシュし、再び車両で使用できる状態にする技術です。リサイクルプロセスだけでなく、バッテリーセルの一部を再生することで、新品バッテリーに近い性能を取り戻すことができます。再生バッテリーが広く利用されるようになると、環境負荷を抑えながらバッテリーの交換コストも削減され、電気自動車(EV)の寿命延長につながります。

2 ソフトウェアのアップデートによる最適化

電気自動車(EV)は電子制御が多用されており、ソフトウェアによる車両の最適化が可能です。自動車メーカーは定期的にソフトウェアアップデートを提供しており、これによりバッテリーの管理や効率が向上し、電気自動車(EV)の寿命が延びることが期待されています。

バッテリー管理システムの改善

バッテリー管理システムは、バッテリーの温度や充電状況をモニタリングし、バッテリーの劣化を抑えるために重要な役割を果たします。ソフトウェアのアップデートによって改善が可能で、充電の最適化やエネルギー効率の向上が期待されています。たとえば、充電レートを状況に応じて自動で調整することで、バッテリーへの負担を減らし、寿命を延ばすことができます。

走行効率向上のためのアップデート

ソフトウェアアップデートにより、走行効率の向上や電力消費の最適化も行われています。自動車メーカーは、モーターの出力やエネルギー回生の最適化などをソフトウェアで微調整することで、より少ないエネルギーで長距離を走行できるようにしています。これにより、バッテリーの劣化が抑えられ、車両の寿命が延びる効果が期待されます。

リモート診断と予防メンテナンス

現在、多くの電気自動車(EV)はリモート診断機能を備えており、車両の状態をリアルタイムで監視しています。リモート診断を活用することで、バッテリーやモーターの異常を早期に検知し、予防的なメンテナンスを行うことが可能になります。こうした診断システムの発展により、異常が発生する前に対処できるため、車両全体の寿命が延びることが期待されます。

3 今後の展望:持続可能な電気自動車(EV)の進化

電気自動車(EV)の寿命を延ばし、さらに持続可能な形で利用するための技術は、今後も進化を続けると予測されています。環境への配慮や資源の効率利用という観点からも、次のような方向での発展が期待されています。

循環型バッテリー利用

未来の電気自動車(EV)産業では、循環型のバッテリー利用がさらに普及すると考えられています。劣化したバッテリーの回収・再生・再利用が容易になれば、電気自動車(EV)のバッテリーライフサイクルが延び、廃棄物の削減につながります。こうした循環システムが広がることで、電気自動車(EV)の寿命が長期的にサポートされ、環境負荷も軽減されるでしょう。

自動運転技術との融合

電気自動車(EV)と自動運転技術が組み合わさることで、車両の寿命をさらに引き延ばすことが期待されます。自動運転技術は、常に最適な運転を行い、急加速や急減速といったバッテリー負荷の高い動作を抑えられるため、バッテリーの劣化を防ぐことが可能です。また、自動運転車両はリモートでのメンテナンス管理がしやすいため、故障や劣化の予防もより効率的に行えると考えられています。

再生可能エネルギーとの連携

電気自動車(EV)の充電に再生可能エネルギーを活用する動きが進んでいます。たとえば、家庭用太陽光発電システムと連携することで、自宅で充電が可能になり、長期的な運用コストが削減されます。また、余剰電力を蓄電し、家庭や地域社会で活用するエネルギーマネジメントシステムも普及が進むと、エネルギー利用の持続可能性がさらに高まります。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の耐用年数のまとめ

電気自動車(EV)の寿命は、主にバッテリーの状態と適切なメンテナンスに大きく依存しています。ガソリン車と比べると、電気自動車(EV)はエンジンオイルやトランスミッションのメンテナンスが不要で、駆動部品がシンプルなため、長期的なメンテナンス費用は抑えられる傾向にあります。しかし、バッテリーの劣化が進むと、走行距離が短くなり、車の使い勝手が悪くなるため、日常的なケアや適切な充電方法が電気自動車(EV)を長持ちさせるカギとなります。

電気自動車(EV)の寿命を理解し、正しいメンテナンス方法を実践することで、長く快適に使用し続けることができます。ガソリン車とは異なるメンテナンスポイントがあるものの、バッテリーやソフトウェアの管理を適切に行えば、維持費やメンテナンス費用を抑えながら、長期間の使用が可能です。

電気自動車(EV)を賢く選び、購入後もメンテナンスに気を配ることで、環境にも配慮した持続可能なカーライフを楽しむことができるでしょう。電気自動車(EV)は今後も技術進化によってさらに魅力が増していくため、将来を見据えた投資としても価値が高まっていくと考えられます。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の航続距離は心配ない!性能と実用性を徹底解説

近年、電気自動車(EV)の普及が急速に進んでいます。環境に優しい移動手段として注目される一方で、購入を検討される多くの方々が「1回の充電でどのくらい走れるのか?」「長距離ドライブに不安はないのか?」といった疑問を抱いています。また、寒冷地や暑い地域といった特殊な環境下でのバッテリー性能に関する不安も、よく耳にします。

本記事では、これらの疑問にお答えしながら、現在の電気自動車(EV)がいかに「実用的」であるかをご紹介します。特に航続距離に関しては、近年の技術革新により、多くのモデルが日常生活はもちろん、長距離旅行にも十分対応できる性能を備えています。この記事を通じて、電気自動車(EV)の現状を詳しく解説し、購入時の判断材料としてお役立ていただければ幸いです。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の航続距離とは?

電気自動車(EV)の性能を測る上で、「航続距離」は最も重要な指標の一つです。航続距離とは、満充電状態から電池が切れるまでに走行可能な距離を指します。多くの方が、購入を検討する際に「1回の充電でどのくらい走れるのか?」を気にされる理由は、この航続距離が日々の移動や長距離旅行の利便性を大きく左右するためです。充電式の家電なども、満充電には数時間かかりますし。自動車のバッテリーとなると、それ相応の時間がかかります。

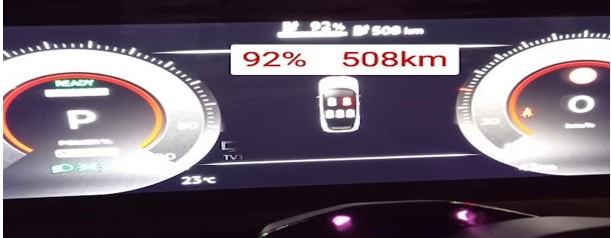

実際どのくらい走行可能なのか?

結論としては、普通自動車サイズの電気自動車(EV)で、満充電で250km~450km程度の航続は可能です。これは現在主流のガソリン自動車とほとんど同じ性能で、日常使いにおいては過度に航続距離の心配をする必要はないでしょう。軽自動車タイプなどは200km弱になりますが、それでも日常使いでは十分な距離を走行可能です。

航続距離の計測方法と基準

航続距離の数字はメーカーが発表するカタログ値を参考にすることが一般的です。しかし、この値はさまざまな試験基準に基づいて計測されており、実際の使用状況と必ずしも一致するとは限りません。以下は、主な航続距離の試験基準です。

WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure):

現在、国際的に最も広く採用されている試験基準で、実際の使用条件に近い走行パターンを想定して計測されます。主に欧州で用いられています。

EPA(Environmental Protection Agency):

アメリカの環境保護庁による基準で、市街地と郊外を想定した走行サイクルが存在し、基準単位は1ガロンで走行可能な距離をマイルで表します。充電ロスなども考慮されており、かなり厳しい方法で測定されています。

JC08モード(日本独自基準):

日本でかつて用いられていた基準で、低速域が多い日本の道路事情を反映しています。現在はWLTPへの移行が進んでいます。

これらの基準の違いにより、同じ車両でも基準になるカタログ値が異なる場合があります。そのため、購入時には試験基準を確認することが重要です。

主要メーカーの航続距離比較

現在、多くの電気自動車(EV)が実用的な航続距離を実現しています。以下に、主要メーカーの代表的なモデルとその航続距離の例を挙げます。

テスラ(Tesla):

・モデル3(スタンダードレンジプラス):約491km(WLTP)

・モデルS(ロングレンジ):約634km(WLTP)

・モデルX(ロングレンジ):約561km(WLTP)

日産(Nissan):

・リーフ(40kWhバッテリー搭載モデル):約322km(WLTP)

・リーフe+(62kWhバッテリー搭載モデル):約458km(WLTP)

レクサス(Lexus):

・RZ 450e:約450km(WLTP)

・UX 300e:約400km(WLTP)

メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz):

・EQS(450+):約770km(WLTP)

・EQB(300 4MATIC):約419km(WLTP)

BYD(Build Your Dreams):

・ATTO 3:約420km(WLTP)

実際の航続距離に影響する要因

カタログ上の航続距離は参考になりますが、実際の走行距離にはさまざまな要因が影響します。例えば、以下のような条件が挙げられます。

速度と航続距離の関係:

高速道路を走行すると電力消費が増加し、市街地走行よりも航続距離が短くなります。

気象条件と航続距離の関係:

寒冷地ではバッテリーの効率が低下し、航続距離が短くなる傾向があります。

積載重量と航続距離の関係:

車に多くの荷物や乗員を乗せると、消費電力が増え、航続距離が減少します。

エアコンの使用と航続距離の関係:

暑い季節や寒い季節に空調を多用する場合、バッテリーの消費が増えることがあります。

このように、カタログ値は「目安」であり、実際の走行では個別の条件に応じた差が生じる点を理解しておくことが重要です。このことは、電気自動車(EV)に限った話ではなく、ガソリン自動車でも同じことが言えるので、電気自動車(EV)だからと言って、特に身構える必要はないでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

1回の充電でどのくらい走れるのか?

電気自動車(EV)において、「1回の充電でどのくらい走れるのか?」という問いは、多くの方が抱える疑問です。航続距離はカタログ値だけでなく、実際の運転状況によっても変化します。この章では、日常の利用場面や具体的な条件下での航続距離の目安について解説します。

日常利用での航続距離の実用性

電気自動車(EV)は、日常の通勤や買い物といった短距離利用において、ほとんどの場合十分な航続距離を確保しています。例えば、以下のようなケースが考えられます。

通勤・通学(片道20kmの場合):

日産リーフe+(航続距離458km)は、週に5日の通勤を想定しても、充電なしで1週間を乗り切ることが可能です。

市街地での買い物やお出かけ(1日30km以内):

BYD ATTO3(航続距離420km)は、同様に1週間は充電なしで利用可能な計算になります。

このように、近年の電気自動車(EV)は、日常利用において十分以上の実用性を備えています。

長距離ドライブではどうか?

長距離ドライブにおいては、航続距離と充電インフラが重要なポイントとなります。例えば、高速道路を利用した旅行を考える場合、実用的な例を挙げると以下のようになります。

ケース1:東京から名古屋(約350km)の旅行

テスラ モデルS(航続距離634km)やメルセデス・ベンツ EQS(航続距離770km)であれば、途中での充電を気にせず到着可能です。一方、航続距離400km前後の車両でも、高速道路の充電スポットを利用すれば問題なく移動できます。

ケース2:札幌から函館(約320km)の旅行

日産リーフe+やレクサス RZ 450eであれば、事前に満充電しておくことで、途中充電なしで移動することができます。

長距離ドライブでは、高速道路サービスエリアや道の駅に設置された急速充電器が役立ちます。2023年時点で、日本では急速充電器が約8,000カ所設置されており、長距離移動時でもスムーズな充電が可能です。

充電にかかる時間

充電時間も、航続距離と同じく重要なポイントです。電気自動車(EV)の充電方法には、大きく分けて普通充電と急速充電の2種類があります。

普通充電(家庭用充電器):

家庭用コンセントを使う場合、満充電までに数時間から十数時間を要します。通勤や買い物後に帰宅して充電するスタイルには十分対応できます。

急速充電:

高速道路や商業施設などに設置されている急速充電器を利用すれば、30分程度で80%程度の充電が可能な車種も多いです。これにより、長距離移動中でも効率的に充電ができます。

現実的な航続距離の信頼性

多くの現代の電気自動車(EV)は、実際の使用環境においても十分実用的な航続距離を提供しています。高速道路や寒冷地といった条件では多少短くなる場合がありますが、日常の生活や長距離ドライブにおいても、充電インフラと併用することで快適な利用が可能です。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

長距離ドライブでの不安を解消する方法

電気自動車(EV)は、通勤や市街地での短距離利用において非常に便利ですが、長距離ドライブとなると「充電が途中で足りなくなるのではないか?」と不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、充電インフラの整備や車両性能の向上により、長距離移動も十分に現実的になっています。この章では、長距離ドライブを快適にするポイントをご紹介します。

充電インフラの事前確認

日本では、電気自動車(EV)用の充電インフラが年々整備されてきています。特に長距離移動の際に便利な急速充電器は、以下のような場所に設置されており、旅行中の充電も容易です。

高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA):

急速充電器が設置されている場所が多く、主要な高速道路では数十キロおきに利用可能です。

道の駅や観光地:

地域観光の拠点として、充電器を備える施設が増えています。

商業施設:

ショッピングモールや大型店舗にも急速充電器や普通充電器が設置されている場合が多く、買い物中に充電が完了することも珍しくありません。

充電器の位置や空き状況は、専用のアプリで簡単に確認することができます。これらを活用することで、充電計画をスムーズに立てることができます。従来の地図だと充電スポットの場所は分かっても、空き状況が分からないので、こういったアプリの使用は必須です。

長距離ドライブでの充電プランの立て方

長距離ドライブを快適に楽しむためには、事前に充電プランを立てることが重要です。以下のポイントを押さえれば、不安なく旅を楽しめます。

1. 目的地までの距離を確認する

自分の車の航続距離と目的地までの距離を計算し、必要に応じて途中の充電スポットをチェックしておきましょう。充電スポットが空いていない場合もあるので、複数の候補を用意しておくといいでしょう。

2. 充電タイミングを休憩と合わせる

長距離運転では休憩が不可欠です。サービスエリアや観光地に立ち寄る際に充電を済ませることで、効率的に移動が可能になります。

3. エコモードを活用する

多くの電気自動車(EV)にはエコモードが搭載されており、バッテリー消費を抑えることができます。必要に応じてエコモードを使い、無駄な消費を抑えましょう。

電気自動車(EV)の充電は、急速充電でも数十分の充電時間がかかりますし、事故などで急な渋滞に巻き込まれるケースもあるので、早め早めに充電しておくことが重要です。

長距離ドライブを楽しむための工夫

充電の必要性を考慮することで、むしろ長距離ドライブがより計画的で快適なものになる場合もあります。以下のような工夫で、電気自動車(EV)ならではの旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

充電スポットを目的地の一部として楽しむ:

例えば、観光地に設置された充電器を利用し、その間に地元の名物を楽しむことで、移動中も旅の魅力を感じられます。

短い休憩を何度か挟む:

30分程度の急速充電は、コーヒーブレイクや軽食タイムに最適です。ドライバーの疲れを軽減する良い機会にもなります。

目的地までのルートを再検討:

充電スポットがある道の駅や観光地を経由することで、新たなルートを見つける楽しさも味わえます。

実際のユーザー体験から見る安心感

長距離ドライブを経験したユーザーの多くは、「事前に充電プランを立てておけば不安なく移動できた」との声を挙げています。また、現在の電気自動車(EV)は航続距離も長く、インフラも充実しているため、「もはやガソリン車と大きな差は感じない」と評価する声も増えています。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

環境条件がバッテリー性能に与える影響

電気自動車(EV)のバッテリー性能は、気温や使用環境によって大きく影響を受けます。特に寒冷地や暑い地域では、航続距離や充電効率に変化が生じるため、これらの条件下での利用を検討している方は注意が必要です。この章では、それぞれの環境条件がバッテリー性能に与える影響と、その対策について解説します。

寒冷地でのバッテリー性能への影響

寒冷地では、低温によってバッテリー内部の化学反応が鈍化し、効率が低下する傾向があります。その結果、以下のような影響が見られます。

航続距離の短縮:

気温が氷点下になると、通常時と比べて航続距離が10~30%程度短くなることがあります。これは、バッテリーが十分にエネルギーを供給できなくなるためです。

充電時間の延長:

低温下では充電速度が低下することがあり、特に急速充電器を利用する場合、通常よりも長い時間が必要になる場合があります。

暖房使用による電力消費の増加:

車内の快適性を維持するために暖房を使用すると、その電力消費がバッテリーに負担をかけ、航続距離がさらに短くなる可能性があります。

寒冷地での対策

ヒートポンプの活用:

ヒートポンプ式暖房を搭載した車両は、効率的に車内を暖めることができ、バッテリー消費を抑えるのに役立ちます。たとえば、テスラや日産リーフの最新モデルはこのシステムを採用しています。

事前暖房機能の利用:

車両を充電中にあらかじめ車内を暖めておくことで、バッテリーの消費を抑えることが可能です。多くの電気自動車(EV)には、スマートフォンアプリを使用して遠隔で設定できる便利な機能があります。

駐車場所の工夫:

屋外での駐車時は、風を避けられる場所やガレージを利用することで、極端な冷え込みを防ぎやすくなります。

暑い地域でのバッテリー性能への影響

一方で、暑い地域では高温によってバッテリーの寿命や効率に悪影響が及ぶ可能性があります。具体的には、以下のような課題が挙げられます。

バッテリーの劣化:

高温環境が長期間続くと、バッテリーの内部構造が劣化しやすくなり、寿命が短くなる可能性があります。

航続距離の変化:

暑い地域では空調(冷房)の使用頻度が増加し、その消費電力が航続距離に影響を与えることがあります。また、バッテリーやモーターを保護するために出力を下げたり、回生充電を行わないなどの安全保護機能が働き、エネルギー効率の低下が起こります。

暑い地域での対策

バッテリー冷却システムの重要性:

最新の電気自動車(EV)は、高性能なバッテリー冷却システムを搭載しており、内部の温度を適切に維持することで劣化を防ぎます。たとえば、テスラやメルセデス・ベンツ EQSには高効率な冷却システムが搭載されています。

駐車環境を整える:

直射日光を避けるため、木陰や屋根付きの駐車場を利用することで、車内温度やバッテリーへの負担を軽減できます。

適切な充電スケジュールの設定:

高温のピーク時を避け、早朝や夜間に充電を行うことで、バッテリーに与える負荷を最小限に抑えることができます。

電気自動車(EV)は寒冷地や暑い地域でも十分に活用可能ですが、気温の影響を理解し、適切な対策を取ることでその性能を最大限に引き出せます。また、現代の電気自動車(EV)は、多様な環境に対応できるよう進化しており、以前よりも格段に実用性が向上しています。自分の生活環境に合ったモデルを選ぶことで、快適で持続可能なカーライフを実現できるでしょう。

エコ発電本舗の「取扱商品」「補助金情報」

| 蓄電池 | V2H | 太陽光発電 |

|---|---|---|

|

ハイブリッド・全負荷型 単機能・全負荷型 |

V2H トライブリッド 給電器・充電器 |

長州産業 |

| エコキュート | 補助金情報 | お見積り・お問合せ |

|---|---|---|

|

お見積り|太陽光 |

電気自動車(EV)の航続距離のまとめ

電気自動車(EV)は、近年の技術革新と充電インフラの整備により、日常生活はもちろん、長距離移動でも安心して利用できる実用性を備えています。特に航続距離に関しては、かつての「短い」という印象を覆し、多くのモデルがガソリン車に匹敵する性能を実現しています。

現在市場にあるテスラ、日産、レクサス、メルセデス・ベンツ、BYDなどの主要メーカーのモデルは、どれも高い性能と信頼性を備えています。それぞれの車種が提供する特徴やメリットを理解し、自分のライフスタイルやニーズに合った1台を見つけることが、電気自動車(EV)を最大限に活用する第一歩です。

今後も技術の進化により、さらに便利で高性能な電気自動車(EV)が登場することでしょう。しかし、現時点でもすでに実用的な選択肢が数多くあり、多くの方が快適で持続可能なカーライフを楽しんでいます。ぜひ本記事を参考に、電気自動車(EV)を検討してみてください。きっと、新しい移動手段の可能性を感じることができるはずです。